ryudai+C

Creative Learning Environments for Innovating University Education

2025 03

「ryudai+C」とは?

大学教育における創造性を育む学びの環境づくりの研究プロジェクト2024年7月から2025年3月まで琉球大学で実施された。

Creative Learning Environments for Innovating University Education

2025 03

「ryudai+C」とは?

大学教育における創造性を育む学びの環境づくりの研究プロジェクト2024年7月から2025年3月まで琉球大学で実施された。

ryudai+Cのコンテンツプレビュー

ryudai+C

Creative Learning Environments for Innovating University Education

Index | 目次

4 Project Overview, Timeline

6 Challenges, Concept

8 Dialogue and Placemaking

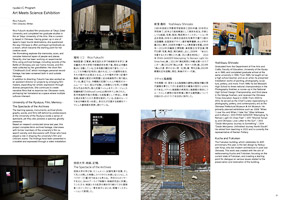

16 Program: Art Meets Science

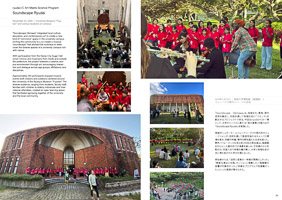

24 Program: Soundscape Ryudai

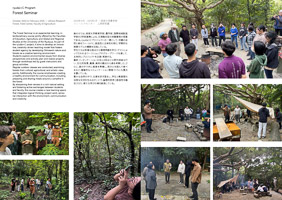

28 Program: Forest Seminar

30 Program: Students Projects

32 Pilot Space

34 International Research & Network

36 International Forum

44 Reflection and Voices

45 Outlook

46 Acknowledgements, etc.

Creative Learning Environments for Innovating University Education

Index | 目次

4 Project Overview, Timeline

6 Challenges, Concept

8 Dialogue and Placemaking

16 Program: Art Meets Science

24 Program: Soundscape Ryudai

28 Program: Forest Seminar

30 Program: Students Projects

32 Pilot Space

34 International Research & Network

36 International Forum

44 Reflection and Voices

45 Outlook

46 Acknowledgements, etc.

ryudai+Cの概要

この出版物は、琉球大学COI-NEXT JST研究フレームワ ークの一環として2024年7月に始動したryudai+C研究 プロジェクトを記録したものである。

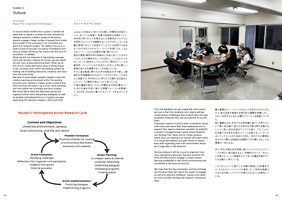

r y u d a i + Cは、社会実践を通じて大学を革新するという非常に具体的な目標を掲げており、様々な社会的文脈におけるアートプロジェクトを実現してきた長年の経験に基づいている。研究方法論の観点から見ると、本プロジェクトは本質的に参加型であり、様々な活動を通じて変化を促すことで社会的な文脈に直接的に関与するという点で、アクションリサーチと定義することができる。

大学は、批判的に思考する多数の個人が学部や研究セ ンターに組織化され、意義のある教育と研究を促進するために最大限の独立性を必要とする、非常に複雑でダイナミックな存在である。そのため、正当な理由から、大学は単純なトップダウン型のイノベーションを拒否するはずである。システムの変化は、関係するすべての当事者の主体性を尊重するだけでなく、教職員、学生、そして地域社会を積極的に巻き込むような方法で行われる必要がある。主体性とは、いわば大学の最も貴重な通貨であり、それなしに意義のある研究や教育は期待できない。

r y u d a i + Cは実験的な性質を持ち、アクションとリフレクションを創造的なサイクルの中で組み合わせている。そのため、本ドキュメントには豊富なビジュアルを取り入れ、読者が私たちの変革の旅を追体験できるようにしている。

この出版物は、琉球大学COI-NEXT JST研究フレームワ ークの一環として2024年7月に始動したryudai+C研究 プロジェクトを記録したものである。

r y u d a i + Cは、社会実践を通じて大学を革新するという非常に具体的な目標を掲げており、様々な社会的文脈におけるアートプロジェクトを実現してきた長年の経験に基づいている。研究方法論の観点から見ると、本プロジェクトは本質的に参加型であり、様々な活動を通じて変化を促すことで社会的な文脈に直接的に関与するという点で、アクションリサーチと定義することができる。

大学は、批判的に思考する多数の個人が学部や研究セ ンターに組織化され、意義のある教育と研究を促進するために最大限の独立性を必要とする、非常に複雑でダイナミックな存在である。そのため、正当な理由から、大学は単純なトップダウン型のイノベーションを拒否するはずである。システムの変化は、関係するすべての当事者の主体性を尊重するだけでなく、教職員、学生、そして地域社会を積極的に巻き込むような方法で行われる必要がある。主体性とは、いわば大学の最も貴重な通貨であり、それなしに意義のある研究や教育は期待できない。

r y u d a i + Cは実験的な性質を持ち、アクションとリフレクションを創造的なサイクルの中で組み合わせている。そのため、本ドキュメントには豊富なビジュアルを取り入れ、読者が私たちの変革の旅を追体験できるようにしている。

ryudai+C

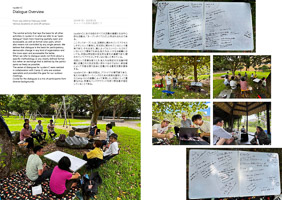

Dialogue Overview

2024年7月~ 2025年2月

キャンパス内外の各所にて

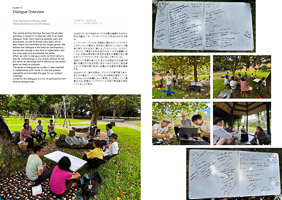

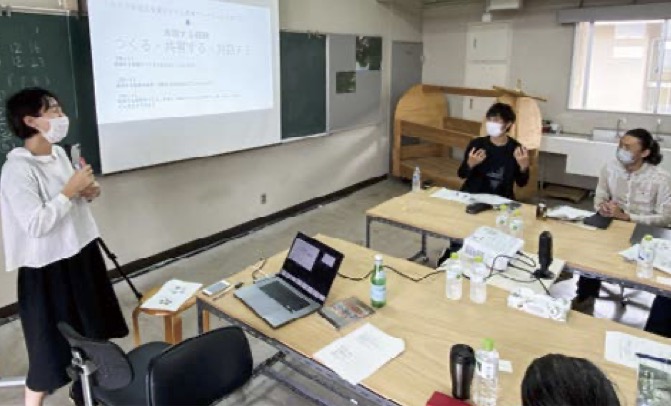

ryudai+Cにおける他のすべての活動の基礎となる中心 的な活動は、「オープンダイアログ」と呼ばれるものであ る。

ここでいうオープンとは、空間的に開かれていてアクセス しやすいという意味と、形式的に開かれているという意 味であり、それはまた、誰によってもコントロールされて いないという意味でもある。私たちは、いかなる組織にお いても、対話は参加型の民主的な変化の基礎であり、開 かれていてアクセスしやすいほど良いと考えている。

対話という言葉を使うとき、私たちは特定の方法論や明 確に定義された形式を思い浮かべるのではなく、参加者 によって可能な限り自由に定義される意見交換を意味 する。

r y u d a i + C の 一 連 の 対 話 は 、ア ウ ト ド ア の 専 門 家 で あ り 、 私たちの屋外ミーティングのための用具を提供してくれ たCamp-Oとの協働によって実現した。対話にとって重 要なのは、多様なバックグラウンドを持つ参加者が混在 していることである。

Dialogue Overview

2024年7月~ 2025年2月

キャンパス内外の各所にて

ryudai+Cにおける他のすべての活動の基礎となる中心 的な活動は、「オープンダイアログ」と呼ばれるものであ る。

ここでいうオープンとは、空間的に開かれていてアクセス しやすいという意味と、形式的に開かれているという意 味であり、それはまた、誰によってもコントロールされて いないという意味でもある。私たちは、いかなる組織にお いても、対話は参加型の民主的な変化の基礎であり、開 かれていてアクセスしやすいほど良いと考えている。

対話という言葉を使うとき、私たちは特定の方法論や明 確に定義された形式を思い浮かべるのではなく、参加者 によって可能な限り自由に定義される意見交換を意味 する。

r y u d a i + C の 一 連 の 対 話 は 、ア ウ ト ド ア の 専 門 家 で あ り 、 私たちの屋外ミーティングのための用具を提供してくれ たCamp-Oとの協働によって実現した。対話にとって重 要なのは、多様なバックグラウンドを持つ参加者が混在 していることである。

ryudai+C

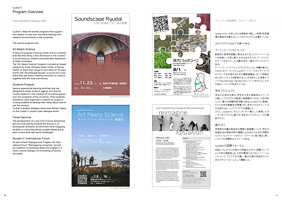

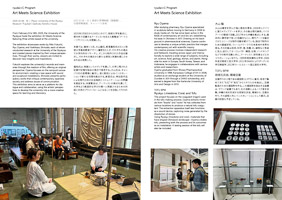

Program Overview

ryudai+Cは、大学における革新的で新しい学習・研究環境の創造を支援するいくつかのプログラムを備えている。

主なプログラムは以下の通りである。

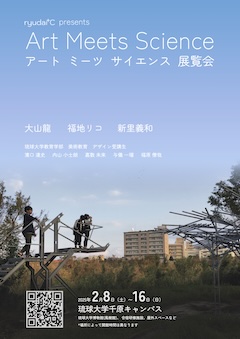

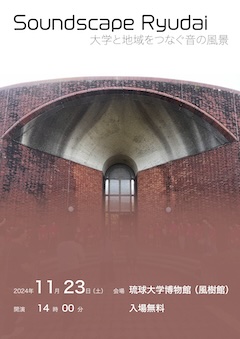

アート・ミーツ・サイエンス

創造性と身体的経験に焦点を当てることでイノベーションを促進し、大学に新たな次元をもたらす、アーティストやアートを中心とした活動を含む一連のプロジェクトで ある。 アート・ミーツ・サイエンスプログラムには、沖縄を拠点とする3人のアーティストによるアートベースのリサーチ、そ のリサーチを共有するための最終展覧会、そして地域社 会と共にコモンズを創造することを目的とした音楽イベ ント「Soundscape Ryudai」など、アートを中心としたそ の他のイベントが含まれている。

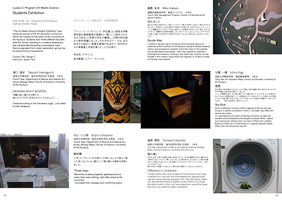

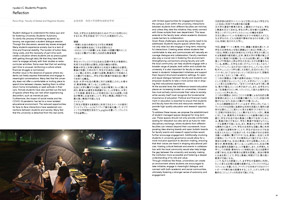

学生プロジェクト

学生の主体性を育み、学生を大学の革新的なスペース や新しいプログラムの創造に直接関与させることを目的 とした、様々な体験学習活動である。ryudai+Cに関連し た3つの学生展覧会が開催され、学生たちはキャンパス の活用方法についてアイデアを展開した。

さらに、r y u d a i + Cプロジェクトの一環として実現したオープンダイアログに基づき、学生ダイアログシリーズが開 始された。

森のゼミ

学習者を沖縄の典型的な環境に直接置くことで、学生が 地域社会の現実世界の課題に立ち向かうための学際的 なプロジェクトベースのグループワークに取り組む、新し いタイプの学際的なセミナーである。

ryudai+C国際フォーラム

対話とプログラムの両方の枠組みの中で、国際フォーラ ム「大学の再創造」は、大学の教育におけるイノベーショ ンについて、アイデアを交換し、異文化間の対話を行うた めのプラットフォームとして機能した。

Program Overview

ryudai+Cは、大学における革新的で新しい学習・研究環境の創造を支援するいくつかのプログラムを備えている。

主なプログラムは以下の通りである。

アート・ミーツ・サイエンス

創造性と身体的経験に焦点を当てることでイノベーションを促進し、大学に新たな次元をもたらす、アーティストやアートを中心とした活動を含む一連のプロジェクトで ある。 アート・ミーツ・サイエンスプログラムには、沖縄を拠点とする3人のアーティストによるアートベースのリサーチ、そ のリサーチを共有するための最終展覧会、そして地域社 会と共にコモンズを創造することを目的とした音楽イベ ント「Soundscape Ryudai」など、アートを中心としたそ の他のイベントが含まれている。

学生プロジェクト

学生の主体性を育み、学生を大学の革新的なスペース や新しいプログラムの創造に直接関与させることを目的 とした、様々な体験学習活動である。ryudai+Cに関連し た3つの学生展覧会が開催され、学生たちはキャンパス の活用方法についてアイデアを展開した。

さらに、r y u d a i + Cプロジェクトの一環として実現したオープンダイアログに基づき、学生ダイアログシリーズが開 始された。

森のゼミ

学習者を沖縄の典型的な環境に直接置くことで、学生が 地域社会の現実世界の課題に立ち向かうための学際的 なプロジェクトベースのグループワークに取り組む、新し いタイプの学際的なセミナーである。

ryudai+C国際フォーラム

対話とプログラムの両方の枠組みの中で、国際フォーラ ム「大学の再創造」は、大学の教育におけるイノベーショ ンについて、アイデアを交換し、異文化間の対話を行うた めのプラットフォームとして機能した。

こえるまなび 02

2023 03

「こえるまなび」とは?

”art” と ”education"を軸に現代社会に必要な、枠を越える学びについて考えていきます。

2023 03

「こえるまなび」とは?

”art” と ”education"を軸に現代社会に必要な、枠を越える学びについて考えていきます。

こえるまなび02コンテンツプレビュー

こえるまなび02のコンテンツ

page

02 はじめに・研究者の紹介

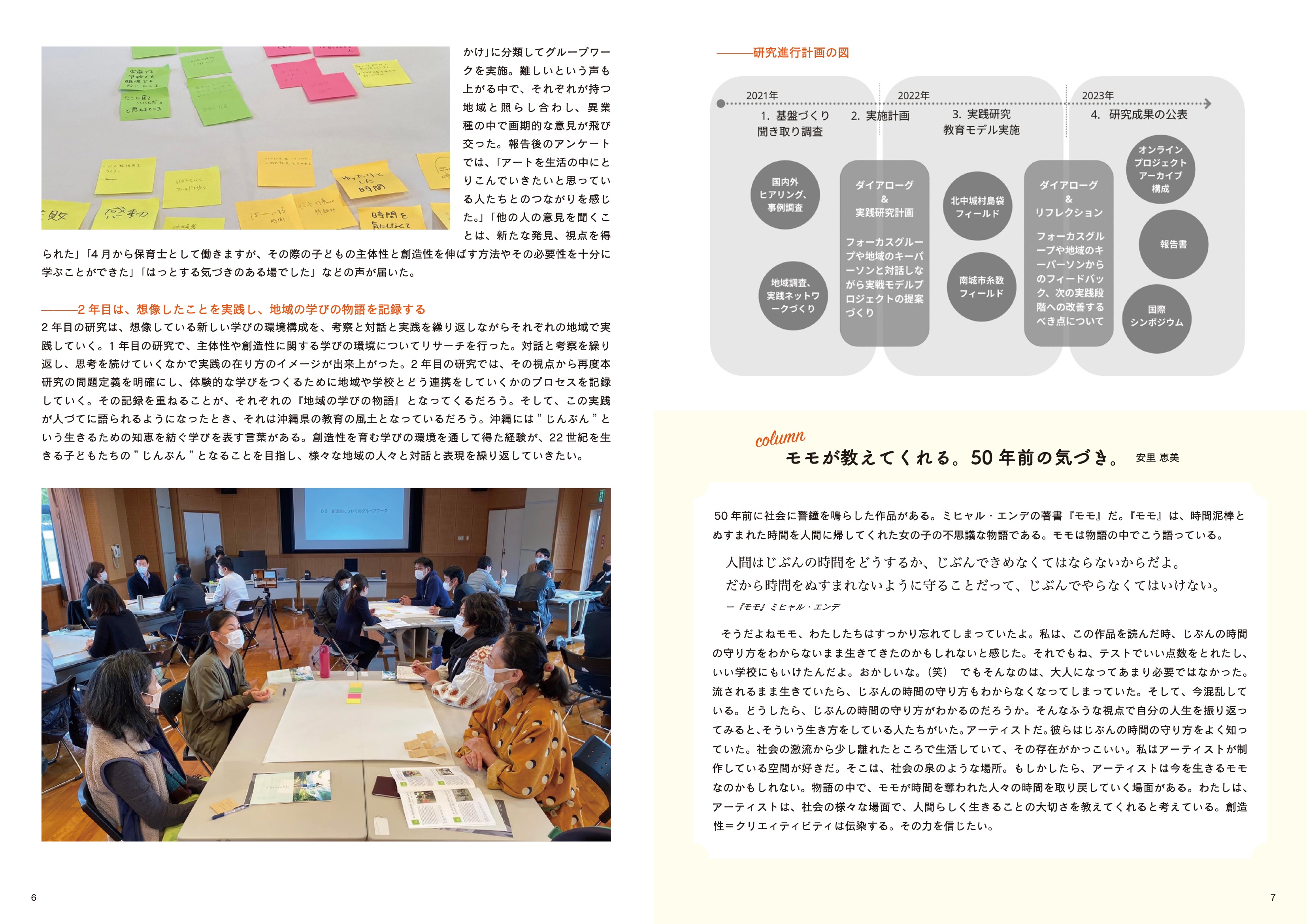

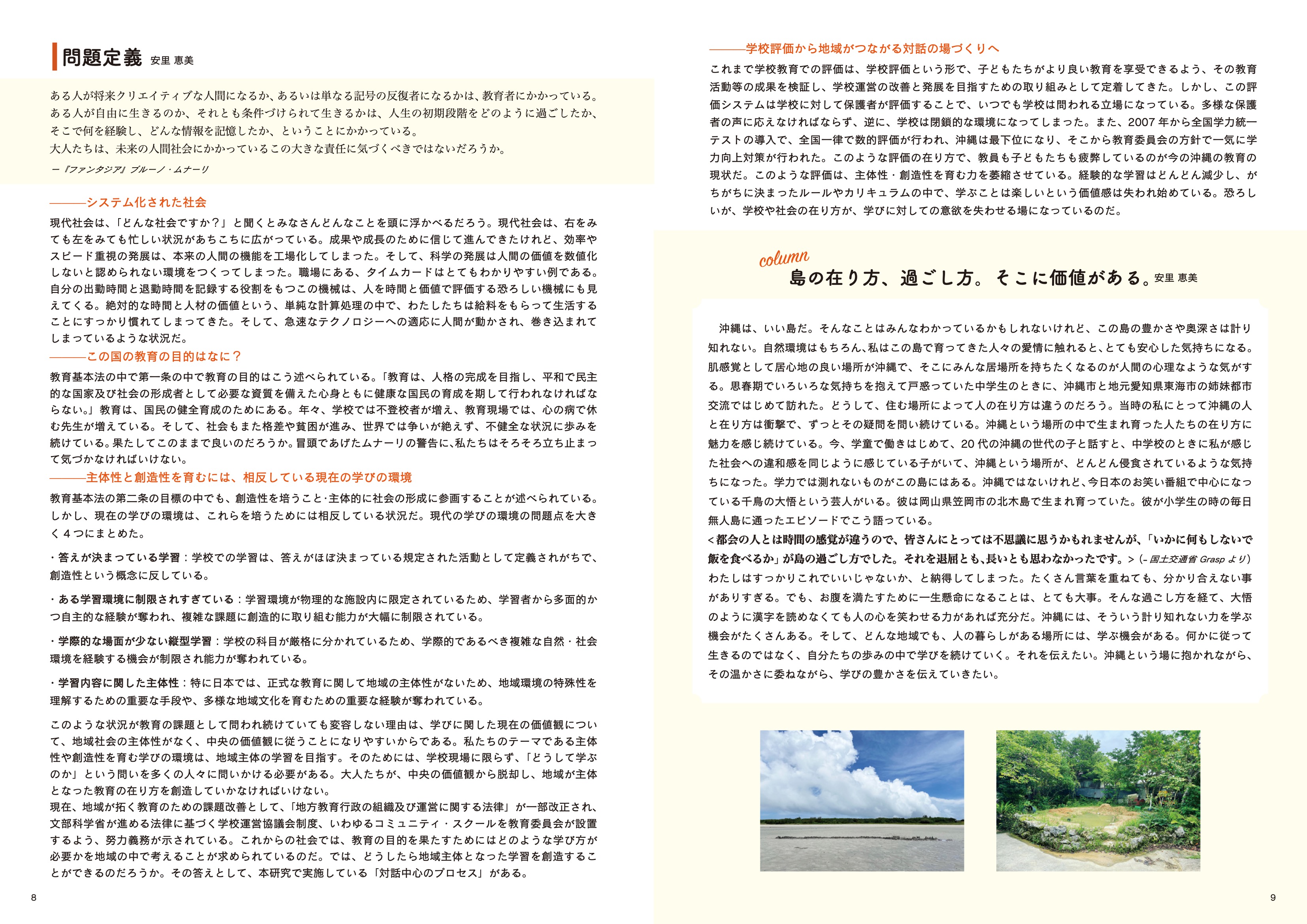

04 1年目の研究の振り返り、2年目の展望

07 モモが教えてくれる、50 年前の気づき

<Column 安里 恵美 >

08 問題定義

09 島の在り方、過ごし方。そこに価値がある。

<Column 安里 恵美 >

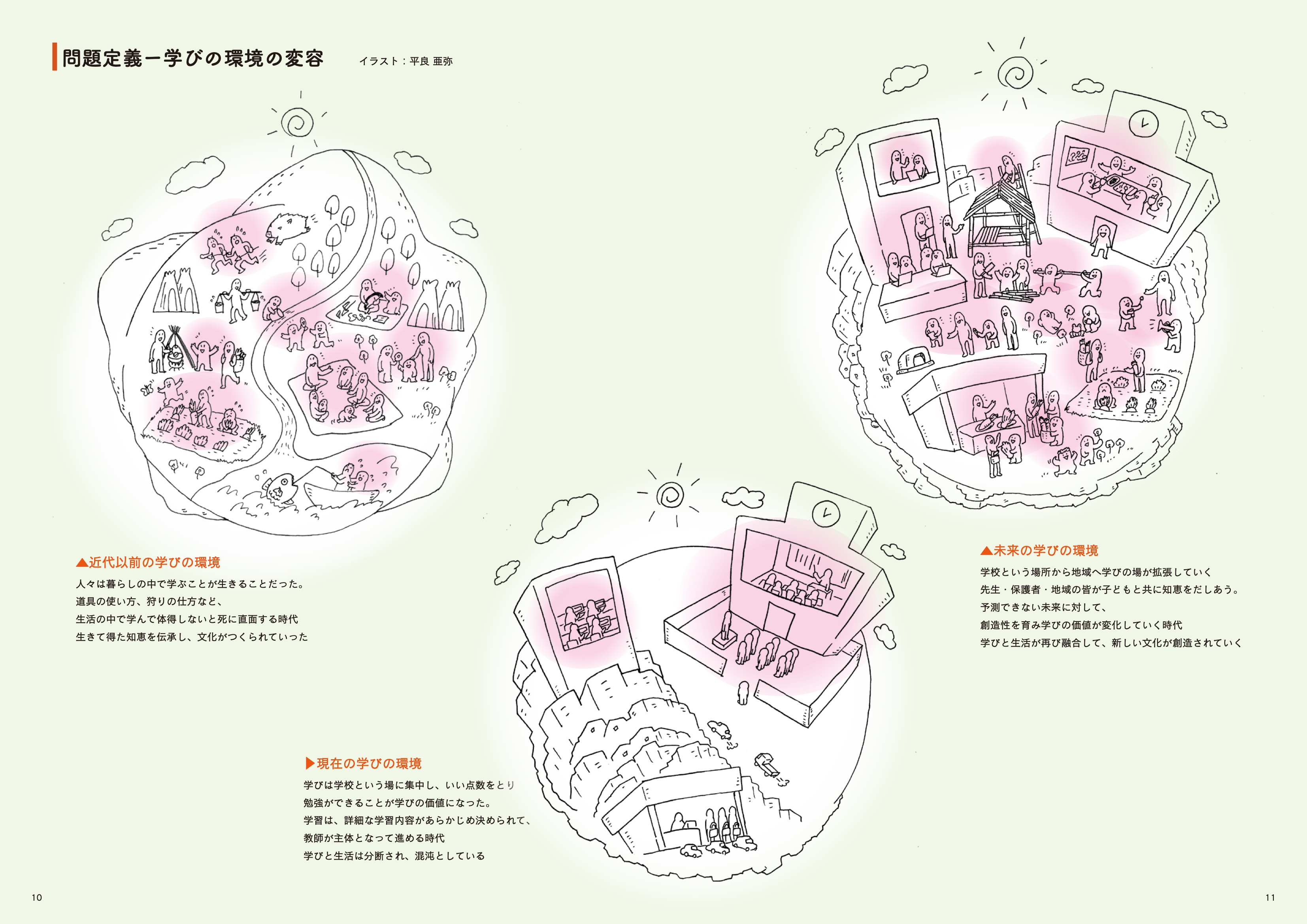

10 問題定義 ー学びの環境の変容ー

<iIlustration 平良 亜弥 >

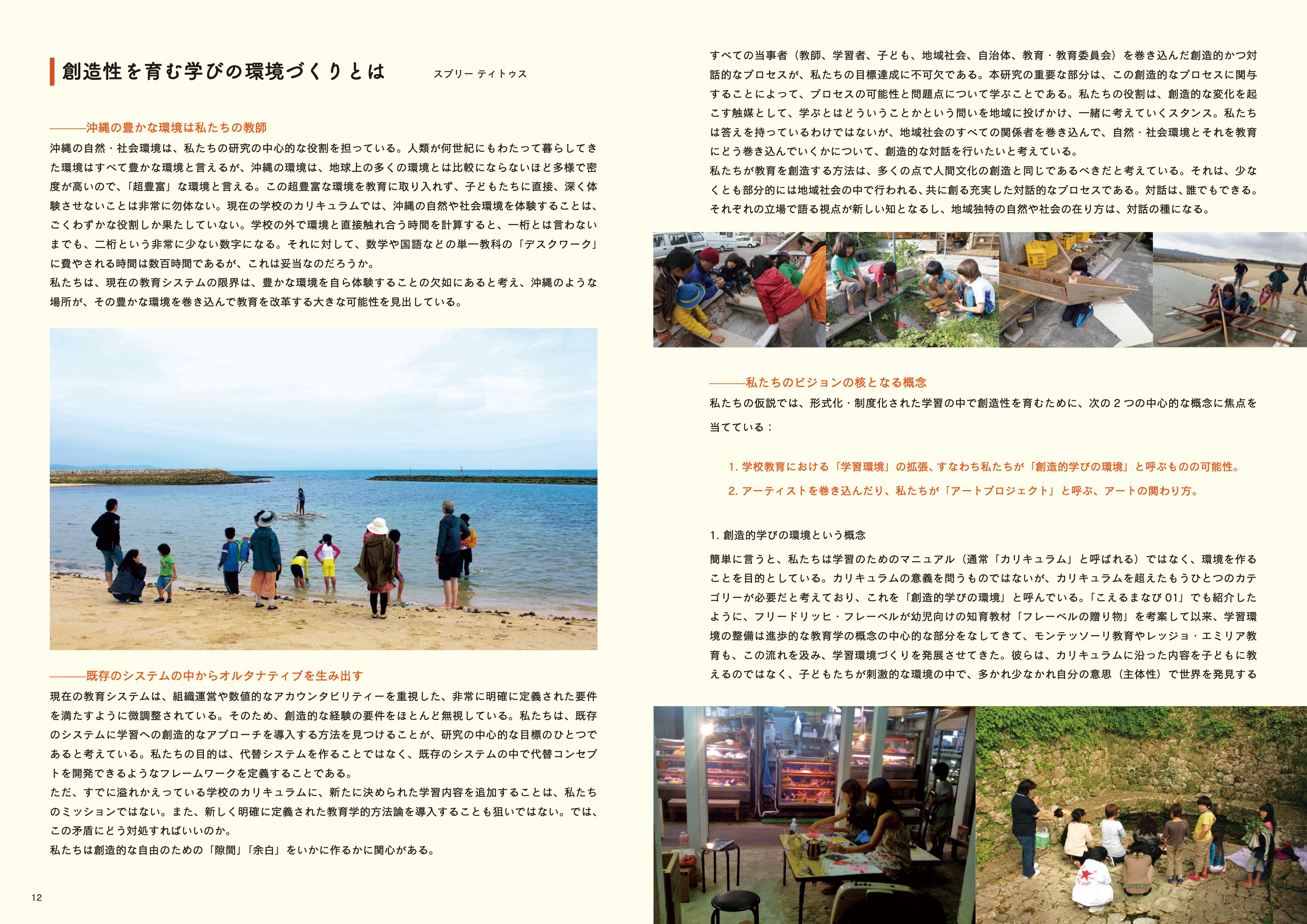

12 創造性を育む学びの環境づくりとは

16 地域実践とは

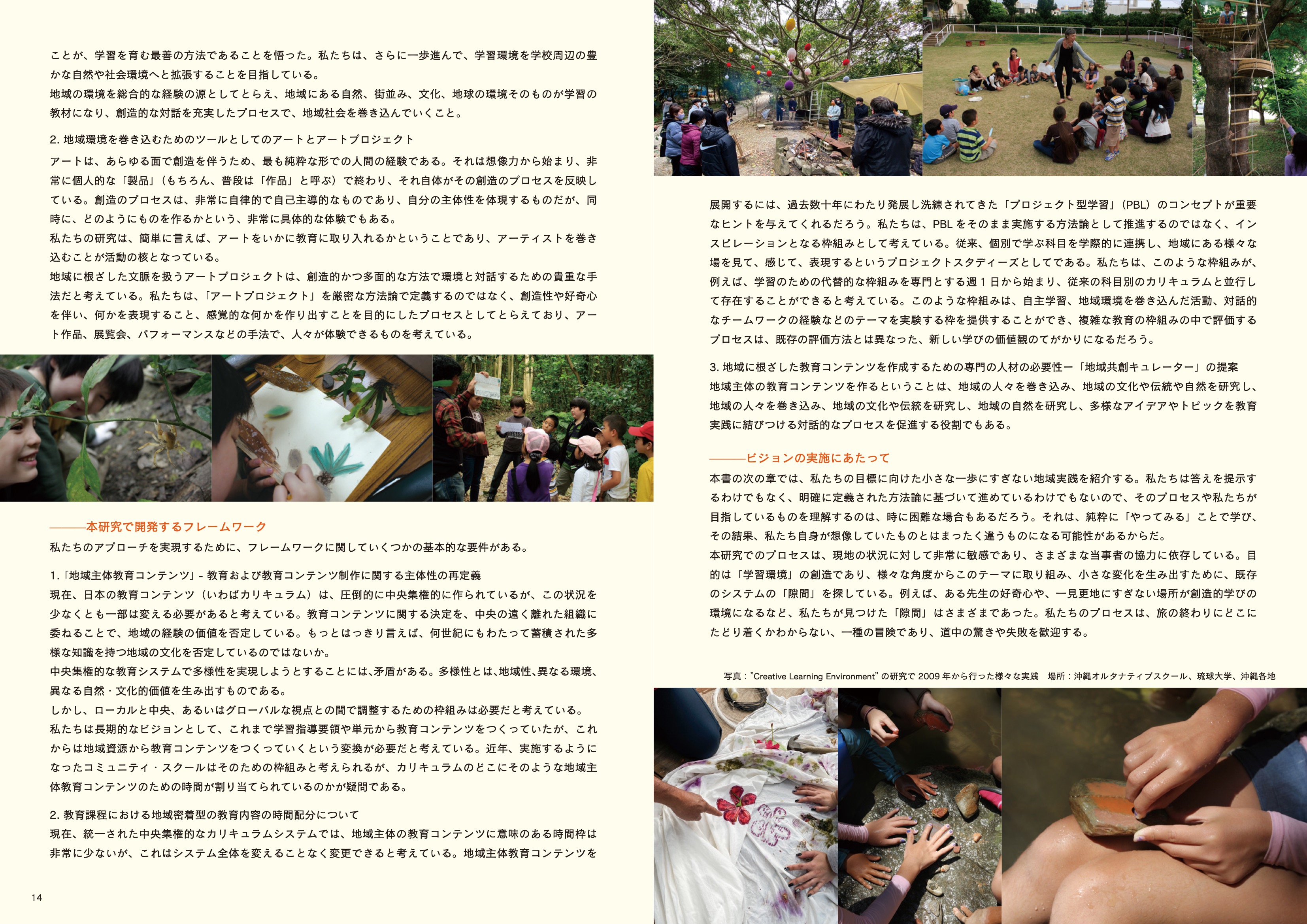

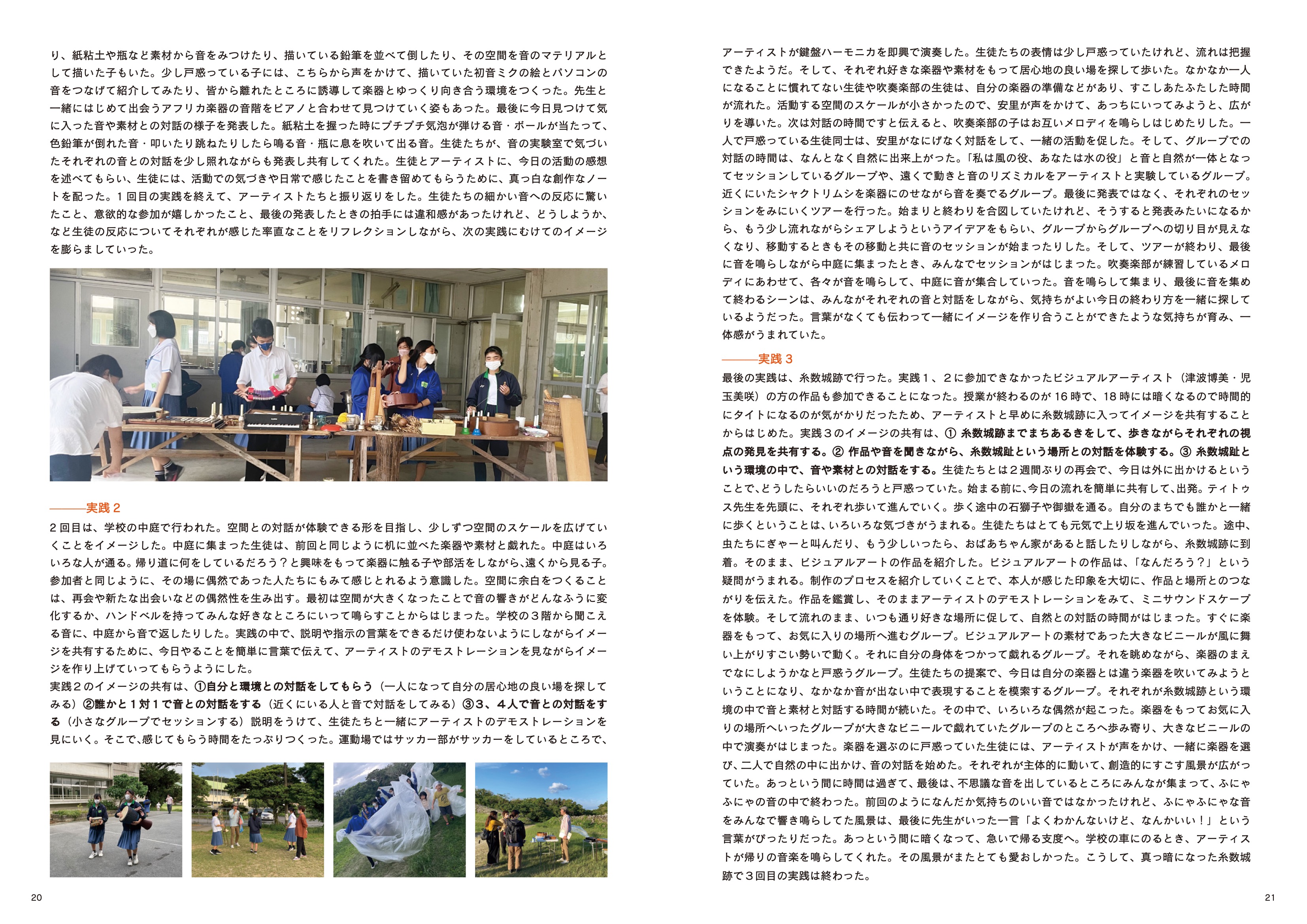

18 地域実践 01 南城市玉城中学校

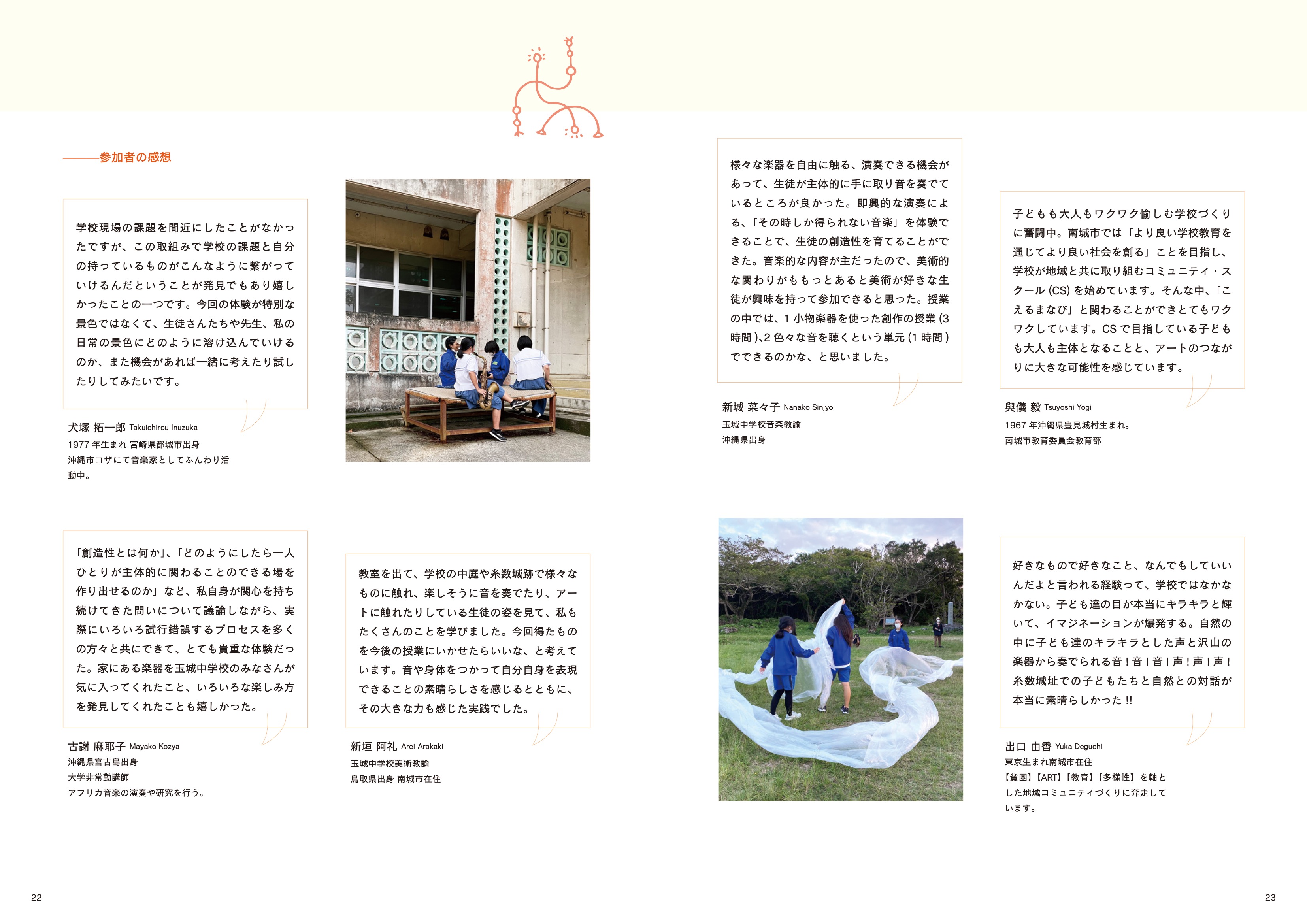

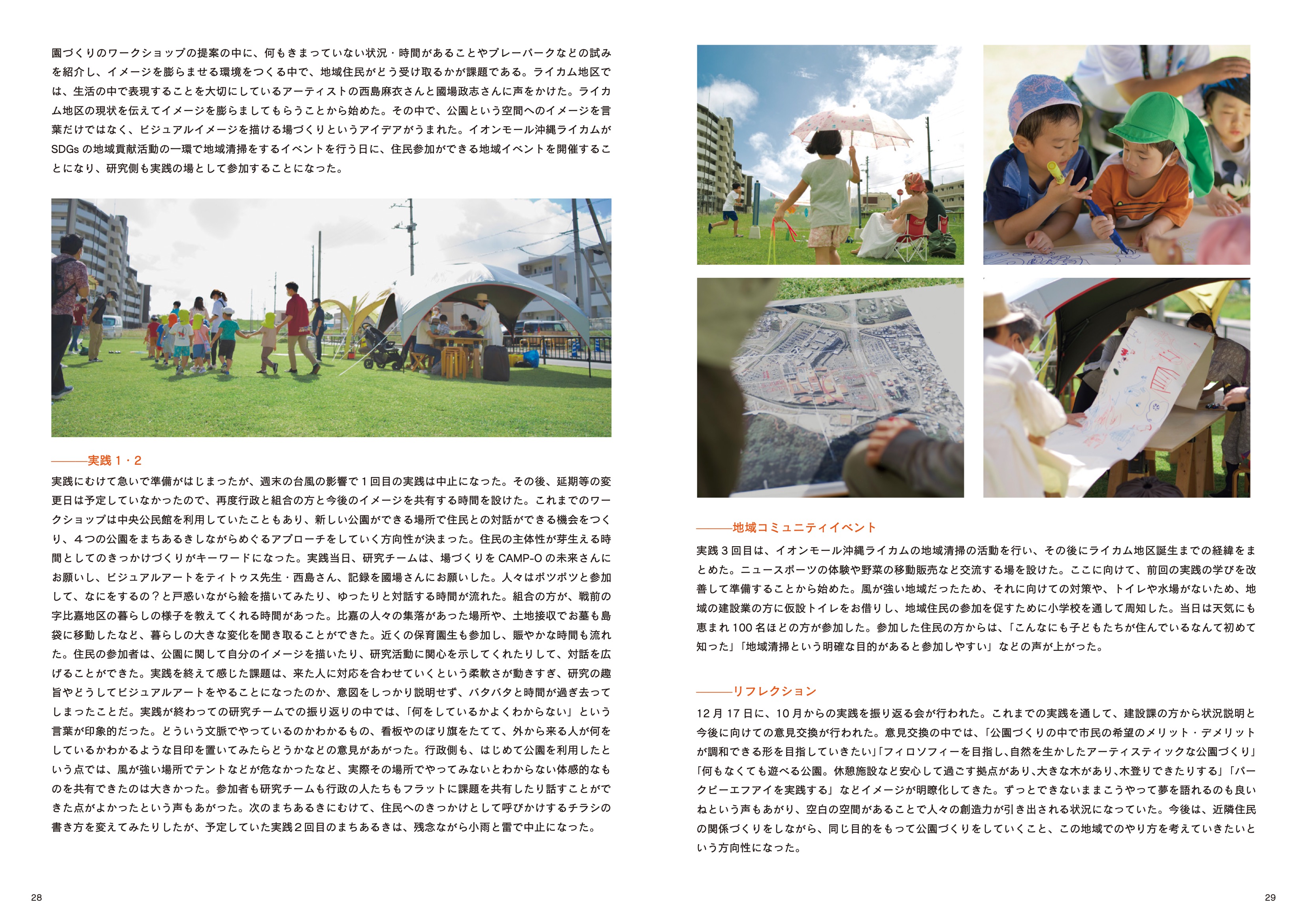

26 地域実践 02 北中城村ライカム地区

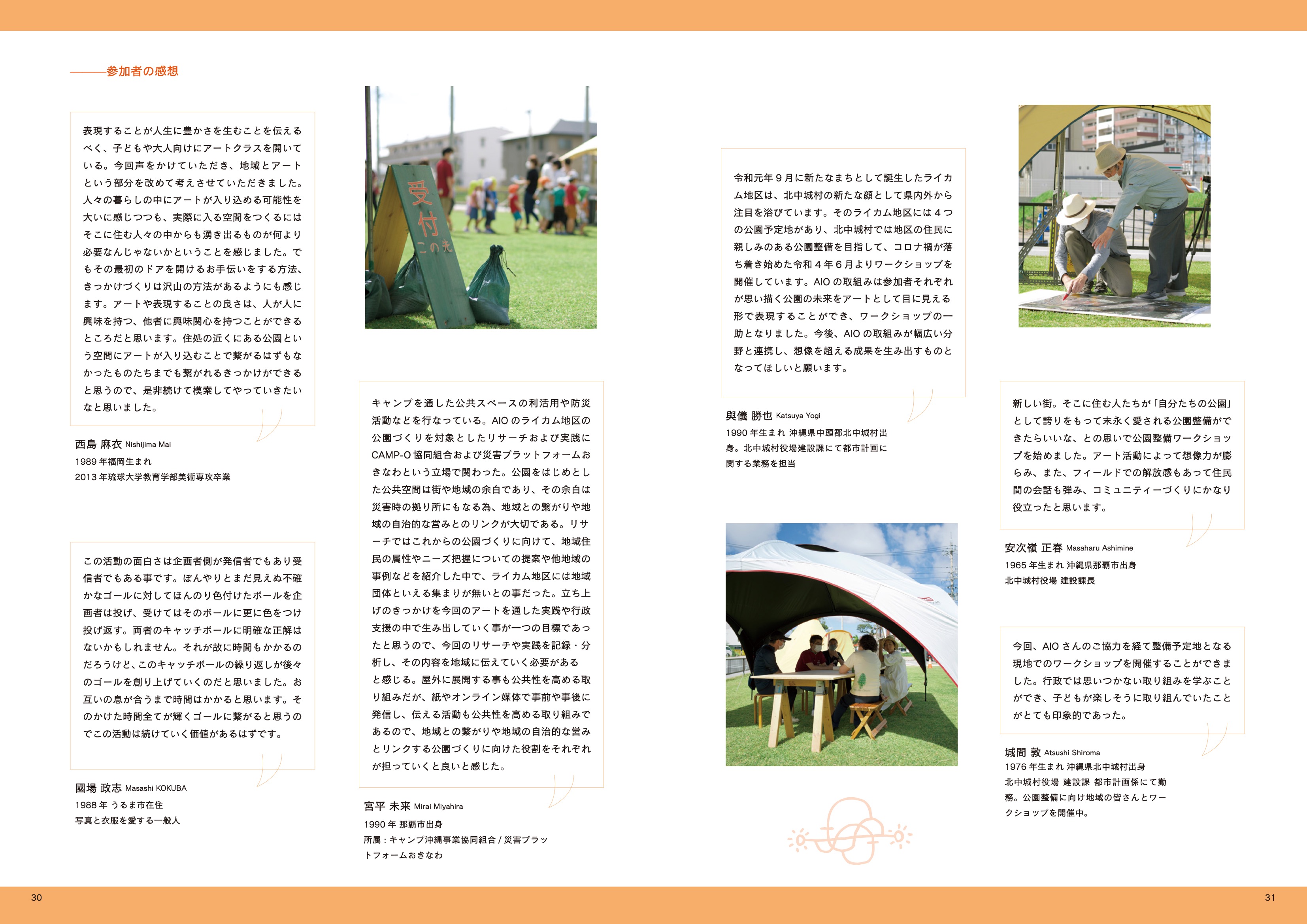

32 地域実践 03 北中城村しまぶく学童クラブ

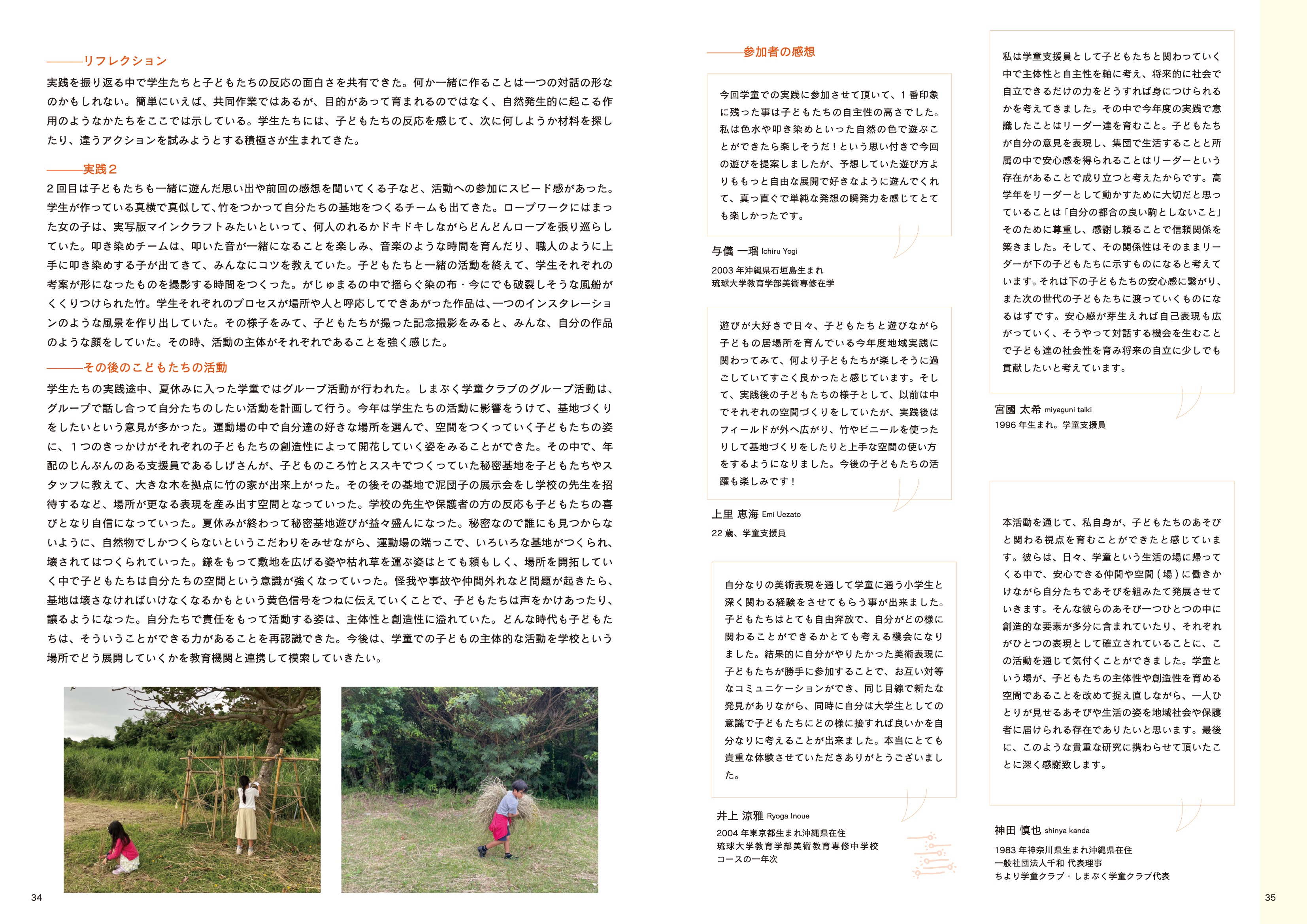

36 創造性を育む学びの環境づくりへの道 38 実践研究・報告会

42 それぞれの地域実践のこれから

44 研究者の声

46 終わりに・発行情報

page

02 はじめに・研究者の紹介

04 1年目の研究の振り返り、2年目の展望

07 モモが教えてくれる、50 年前の気づき

<Column 安里 恵美 >

08 問題定義

09 島の在り方、過ごし方。そこに価値がある。

<Column 安里 恵美 >

10 問題定義 ー学びの環境の変容ー

<iIlustration 平良 亜弥 >

12 創造性を育む学びの環境づくりとは

16 地域実践とは

18 地域実践 01 南城市玉城中学校

26 地域実践 02 北中城村ライカム地区

32 地域実践 03 北中城村しまぶく学童クラブ

36 創造性を育む学びの環境づくりへの道 38 実践研究・報告会

42 それぞれの地域実践のこれから

44 研究者の声

46 終わりに・発行情報

2023 こえるまなび02 対話/表現

疑問と考察と対話が、また新しい問いを呼ぶ

創造性を育む学びの環境についてのリサーチを基に、3つの地域での実践を記録しています。教育問題として取り上げた課題も社会の課題へと意識が拡張されていきました。

疑問と考察と対話が、また新しい問いを呼ぶ

創造性を育む学びの環境についてのリサーチを基に、3つの地域での実践を記録しています。教育問題として取り上げた課題も社会の課題へと意識が拡張されていきました。

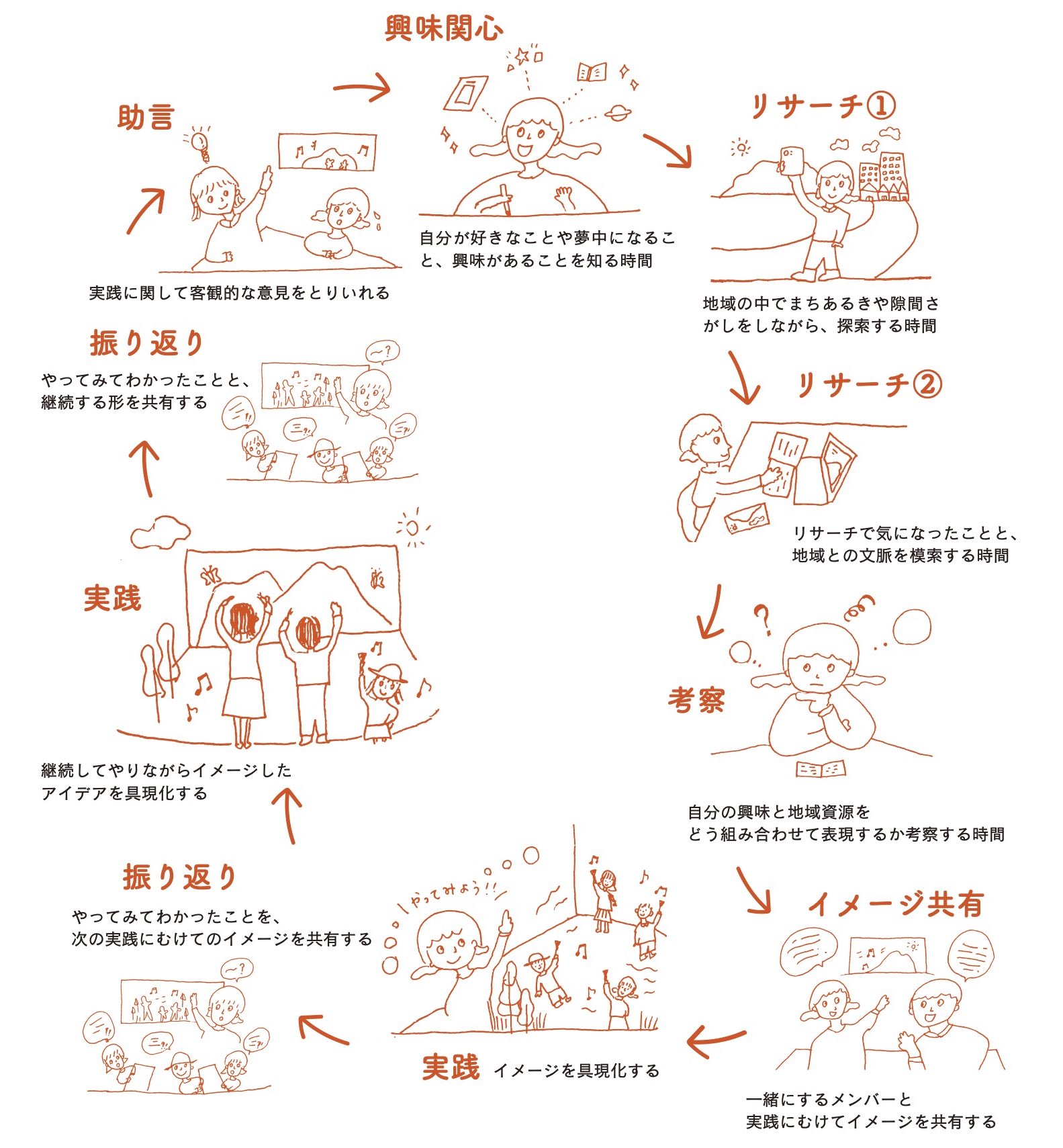

浮かび上がってきた、創造的な学びの環境づくりのサイクル

創造的な学びの環境づくりにおける地域実践は、プロジェクト学習とアートプロジェクト、それぞれの特徴を重ね合わせたプロセスが必要になります。1つの行為の間に余白を設け、時には立ち止まり、循環しながら実践していくことが求められるからです。

創造的な学びの環境づくりにおける地域実践は、プロジェクト学習とアートプロジェクト、それぞれの特徴を重ね合わせたプロセスが必要になります。1つの行為の間に余白を設け、時には立ち止まり、循環しながら実践していくことが求められるからです。

学びを育む人は関わる人たちによってそれぞれ

創造的な学びの環境づくりの中では、教師と生徒という関係性で教えることから、学ぶ人ということで、それぞれ関わる人々が身近な活動の中で、主体性や創造性を活かして学びを育む人になることを目指しています。いろいろな人がそのままの存在・在り方で関われるように余白を大切にしながら、補完しあえる関係性を大切にしています。

創造的な学びの環境づくりの中では、教師と生徒という関係性で教えることから、学ぶ人ということで、それぞれ関わる人々が身近な活動の中で、主体性や創造性を活かして学びを育む人になることを目指しています。いろいろな人がそのままの存在・在り方で関われるように余白を大切にしながら、補完しあえる関係性を大切にしています。

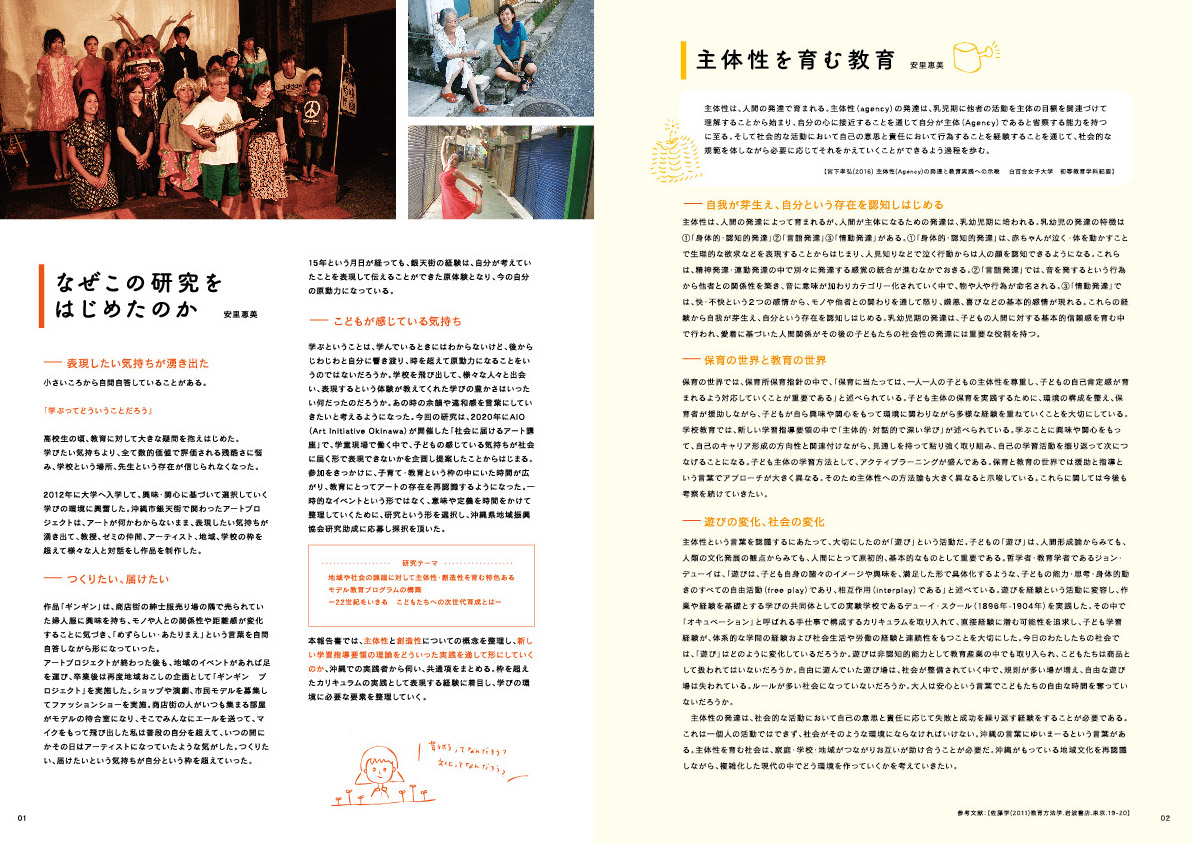

こえるまなび 01

2022 03

2022 03

「こえるまなび」とは?

”art” と ”education"を軸に現代社会に必要な、枠を越える学びについて考えていきます。

”art” と ”education"を軸に現代社会に必要な、枠を越える学びについて考えていきます。

こえるまなび01コンテンツプレビュー

こえるまなび01のコンテンツ

page

01 なぜこの研究をはじめたのか

02 主体性を育む教育

03 創造性を育む教育

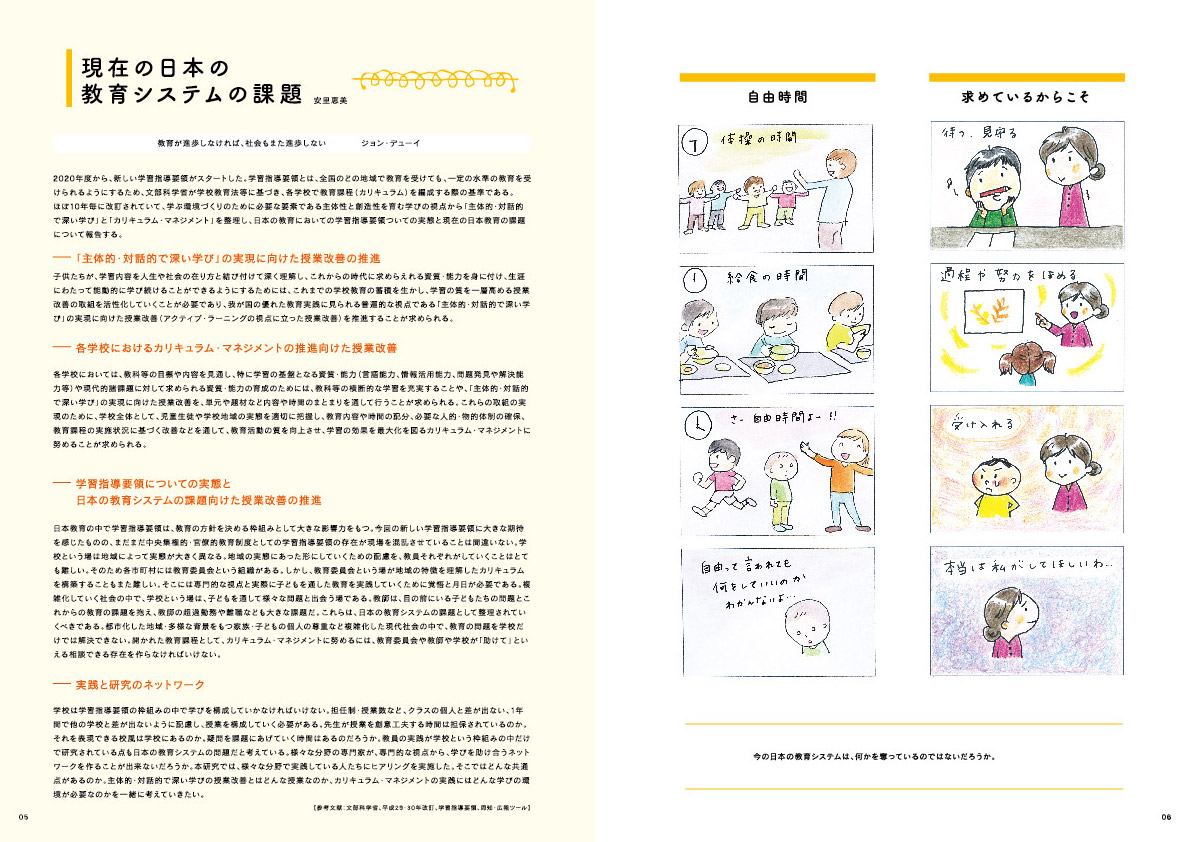

05 現在の日本の教育システムの課題

07 研究内容・方法・計画

09 ヒアリング調査

21 フォーカスグループ

23 ヒアリング・フォーカスグループのまとめ

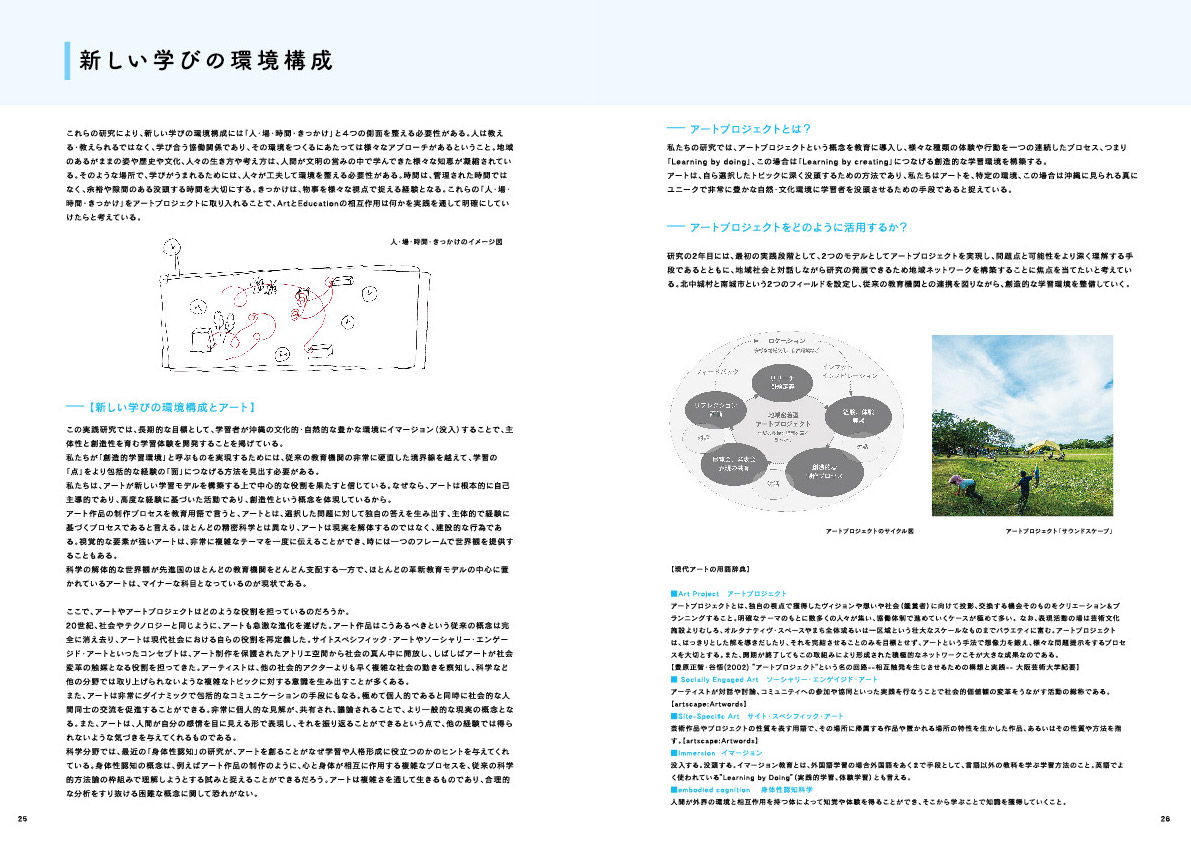

25 新しい学びの環境構成

27 今後の実践モデルプロジェクト

< フィールド 1 >

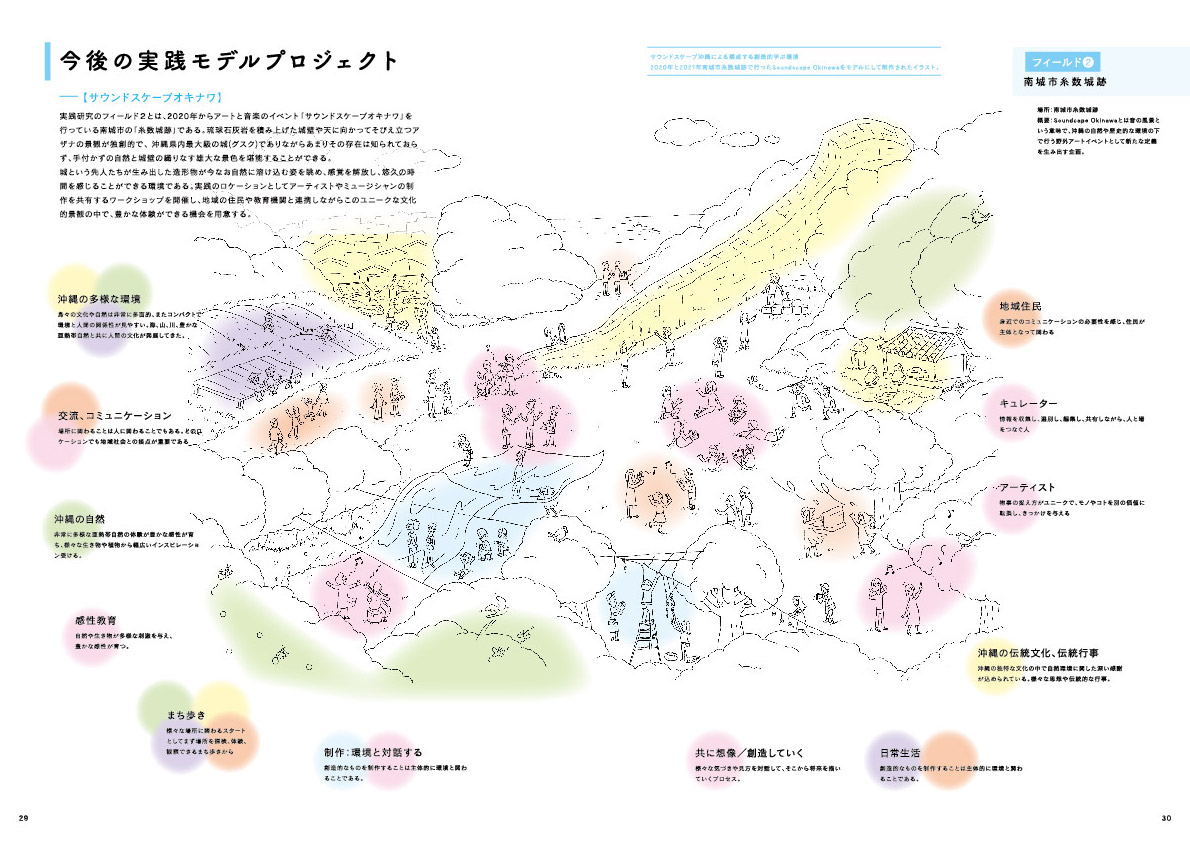

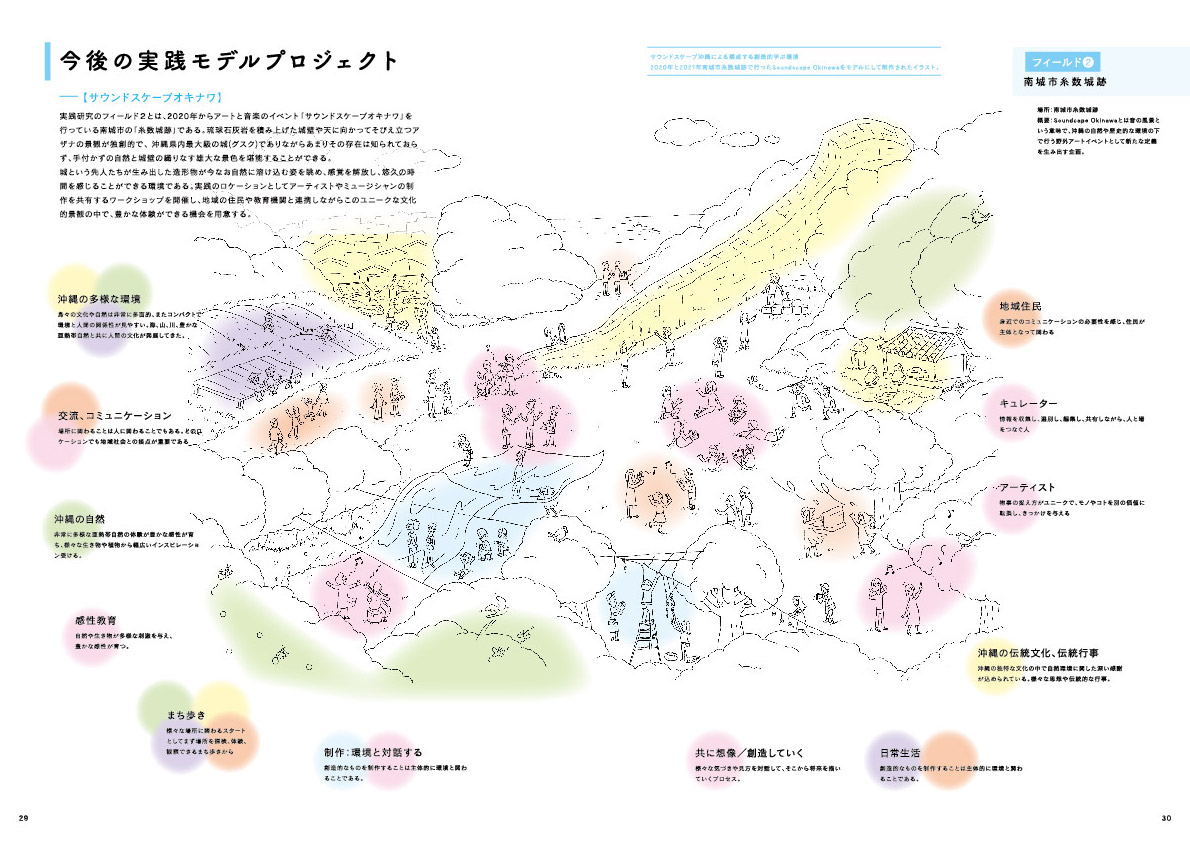

29 今後の実践モデルプロジェクト

< フィールド 2 >

31 終わりに

page

01 なぜこの研究をはじめたのか

02 主体性を育む教育

03 創造性を育む教育

05 現在の日本の教育システムの課題

07 研究内容・方法・計画

09 ヒアリング調査

21 フォーカスグループ

23 ヒアリング・フォーカスグループのまとめ

25 新しい学びの環境構成

27 今後の実践モデルプロジェクト

< フィールド 1 >

29 今後の実践モデルプロジェクト

< フィールド 2 >

31 終わりに

2022 こえるまなび01 主体性/創造性

10年前のアートプロジェクトの経験が原点

今回の研究は、安里が2020年にAIOが開催した「社会に届けるアート講座」に参加したことがきっかけです。学童現場で、子どもたちが学校や社会に対してのそれぞれの思いの様々な表現で表すのを肌で感じ、子どもの感じている気持ちが社会に届く形を模索していました。社会に出てから学生時代に関わったアートプロジェクト(銀天大学)の経験がが学びの原体験となっていて、あの時の余韻や違和感を言葉にしていきたいと考えるようになったのです。

10年前のアートプロジェクトの経験が原点

今回の研究は、安里が2020年にAIOが開催した「社会に届けるアート講座」に参加したことがきっかけです。学童現場で、子どもたちが学校や社会に対してのそれぞれの思いの様々な表現で表すのを肌で感じ、子どもの感じている気持ちが社会に届く形を模索していました。社会に出てから学生時代に関わったアートプロジェクト(銀天大学)の経験がが学びの原体験となっていて、あの時の余韻や違和感を言葉にしていきたいと考えるようになったのです。

先輩たちに、率直に聞いてみる

研究は、沖縄で創造的な学びについて活動している人々のインタビューをすることからは始まりました。先輩たちの自分の経験での語りや集まって対話する中での共通項を見つけていきました。

研究は、沖縄で創造的な学びについて活動している人々のインタビューをすることからは始まりました。先輩たちの自分の経験での語りや集まって対話する中での共通項を見つけていきました。

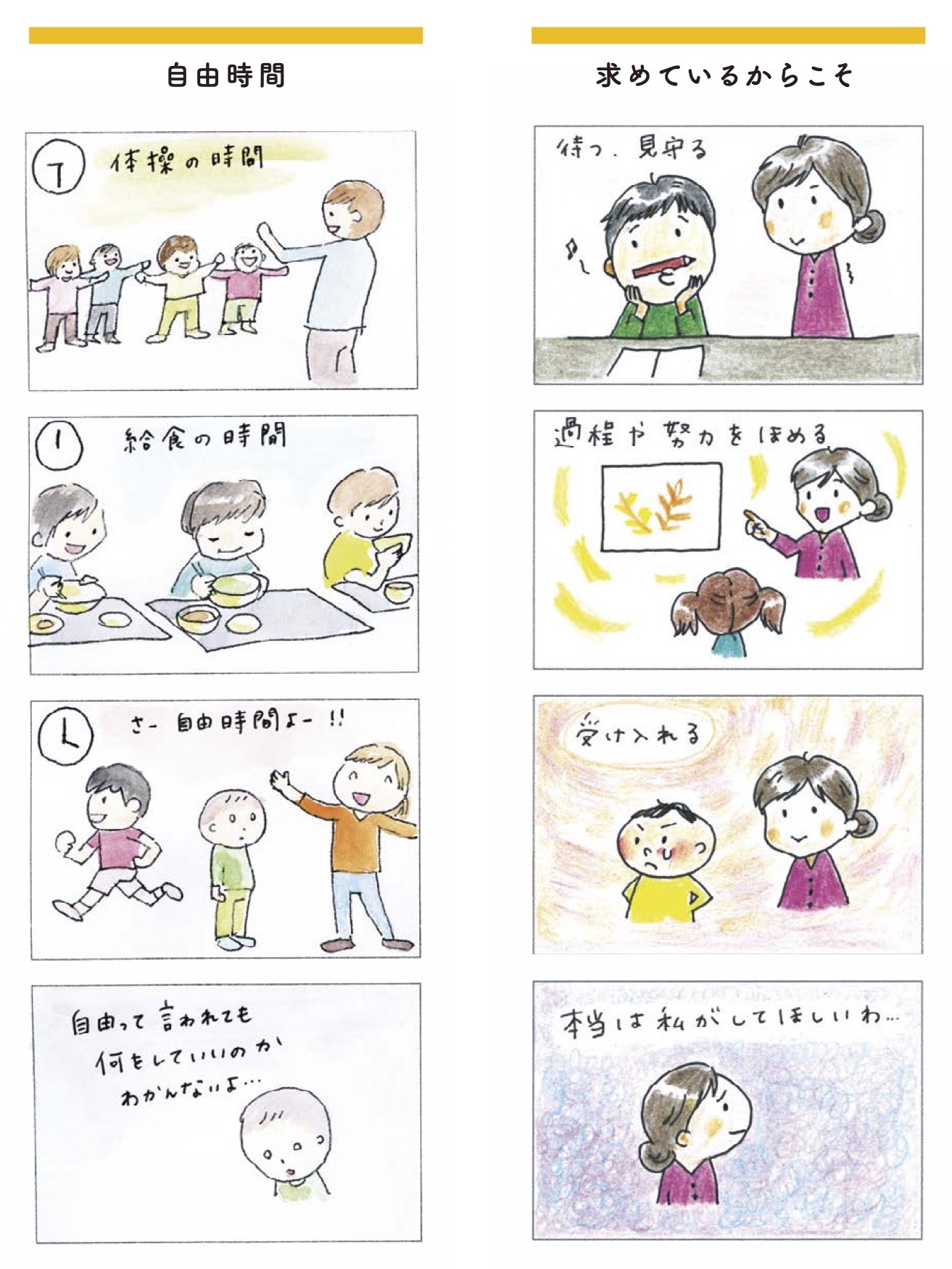

教育の問題や届けやすい形に

子どもたちの声や現代が抱える教育課題を伝えるストーリーを4コマにして届けました。

イメージが出来上がってきた! 創造的な学びの場とは?

子どもたちの声や現代が抱える教育課題を伝えるストーリーを4コマにして届けました。

イメージが出来上がってきた! 創造的な学びの場とは?

Creative Learning Environment Discovering New Educational Horizons from a small Island

2014 publication

2014 publication

preview

Creative Learning Environmentのコンテンツ

Preface - Purpose of This Report 02

Part 1

Creative Learning Environment

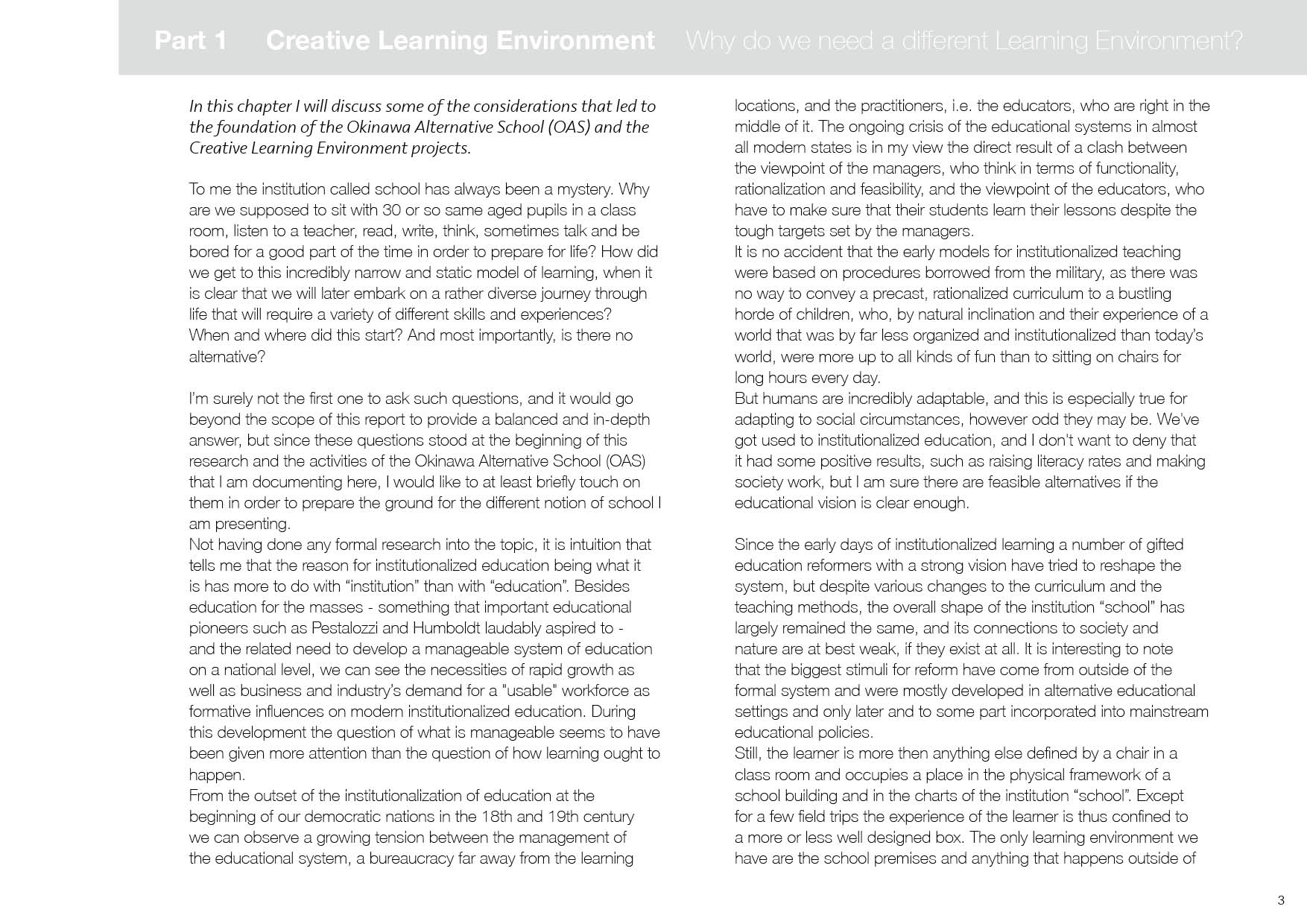

Why Do We Need A Different Learning Environment? 03

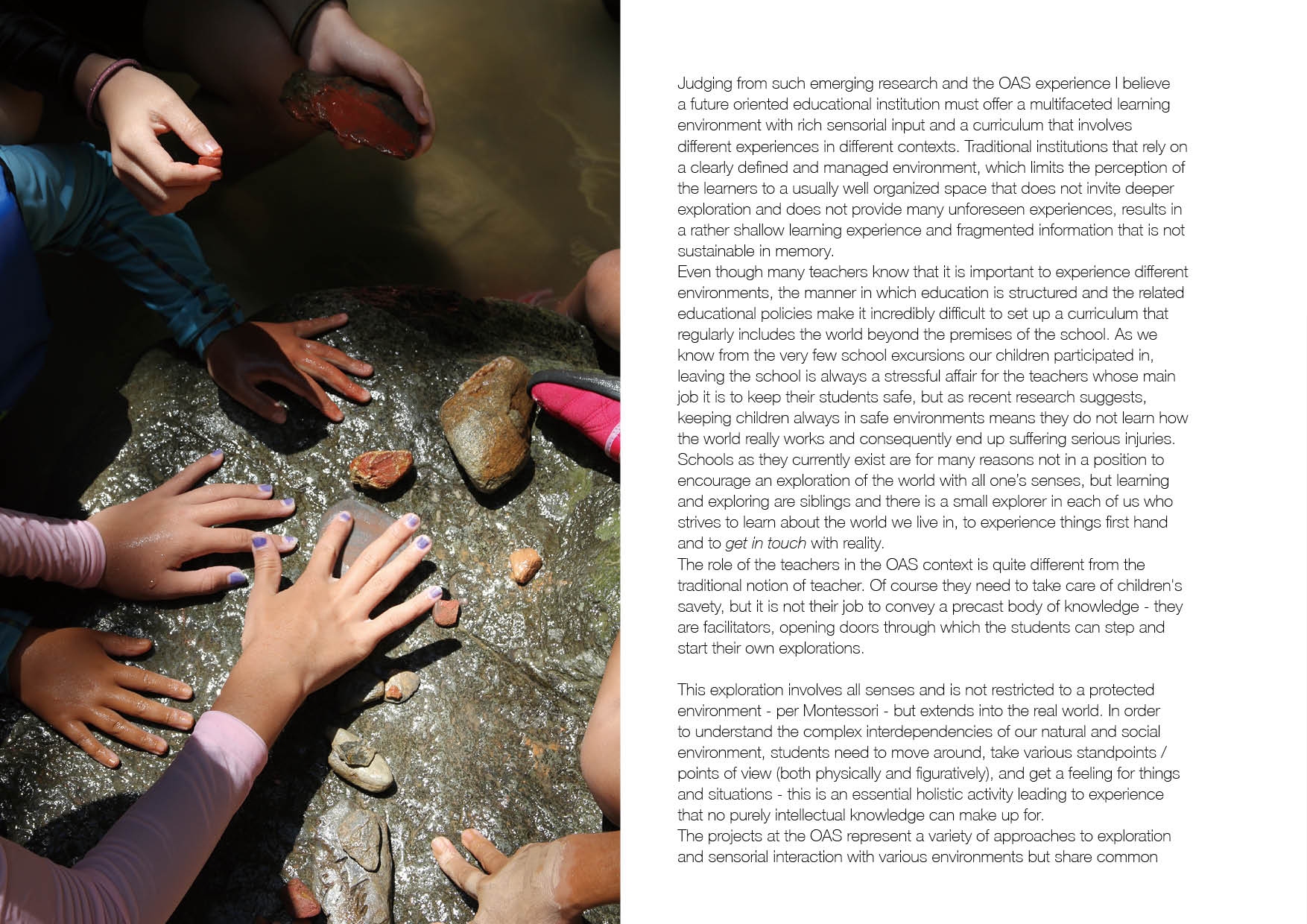

Exploring The World with All Our Senses 05

Okinawa Environment 10

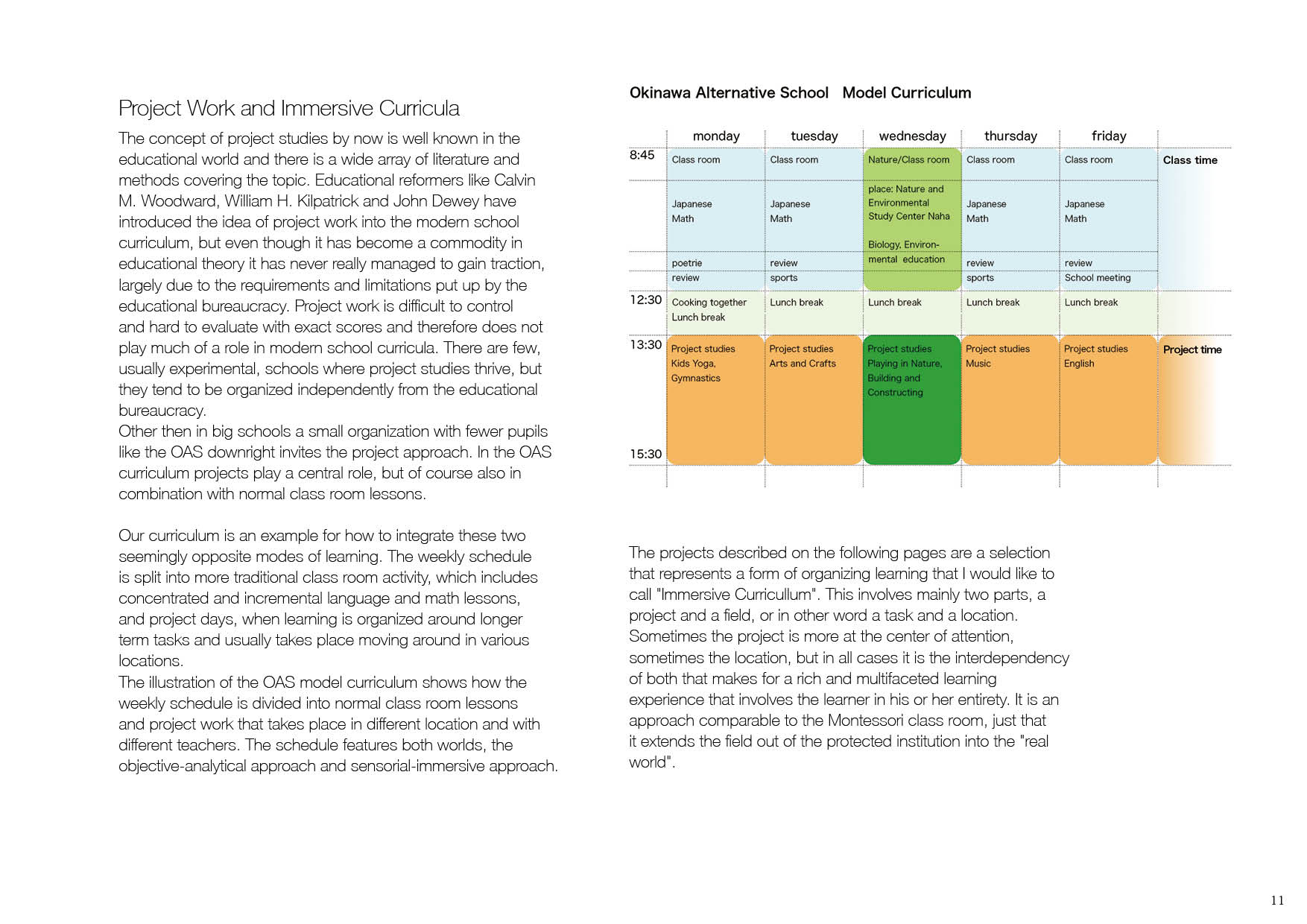

Project Work and Immersive Curricula 11

Part 2

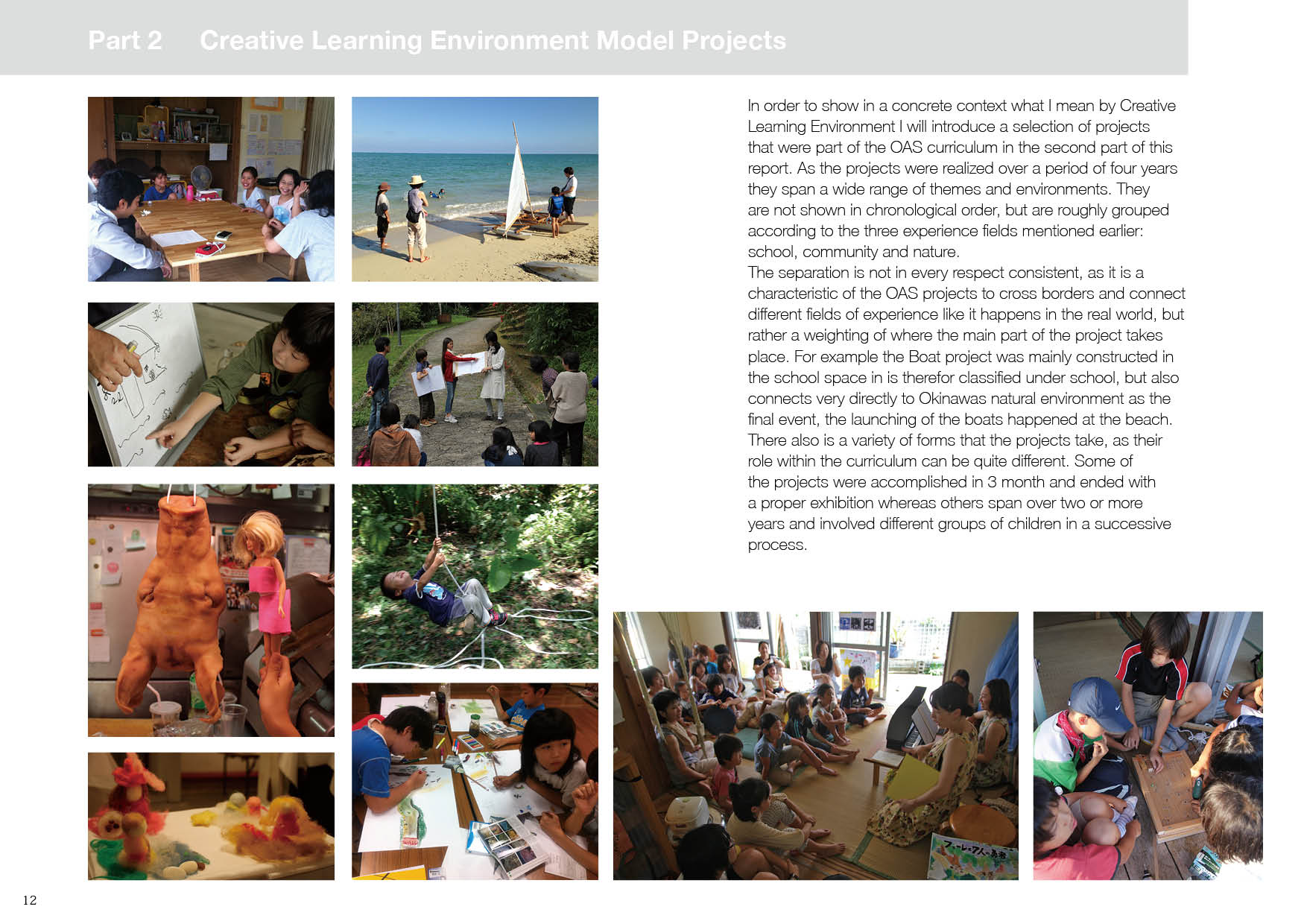

Creative Learning Environment Model Projects 12

Project Space School - Immersing in Doing 13

House Project 14

Boat Project 18

Making Chairs and Other Objects 24

Project Space Community - Immersing in Society 25

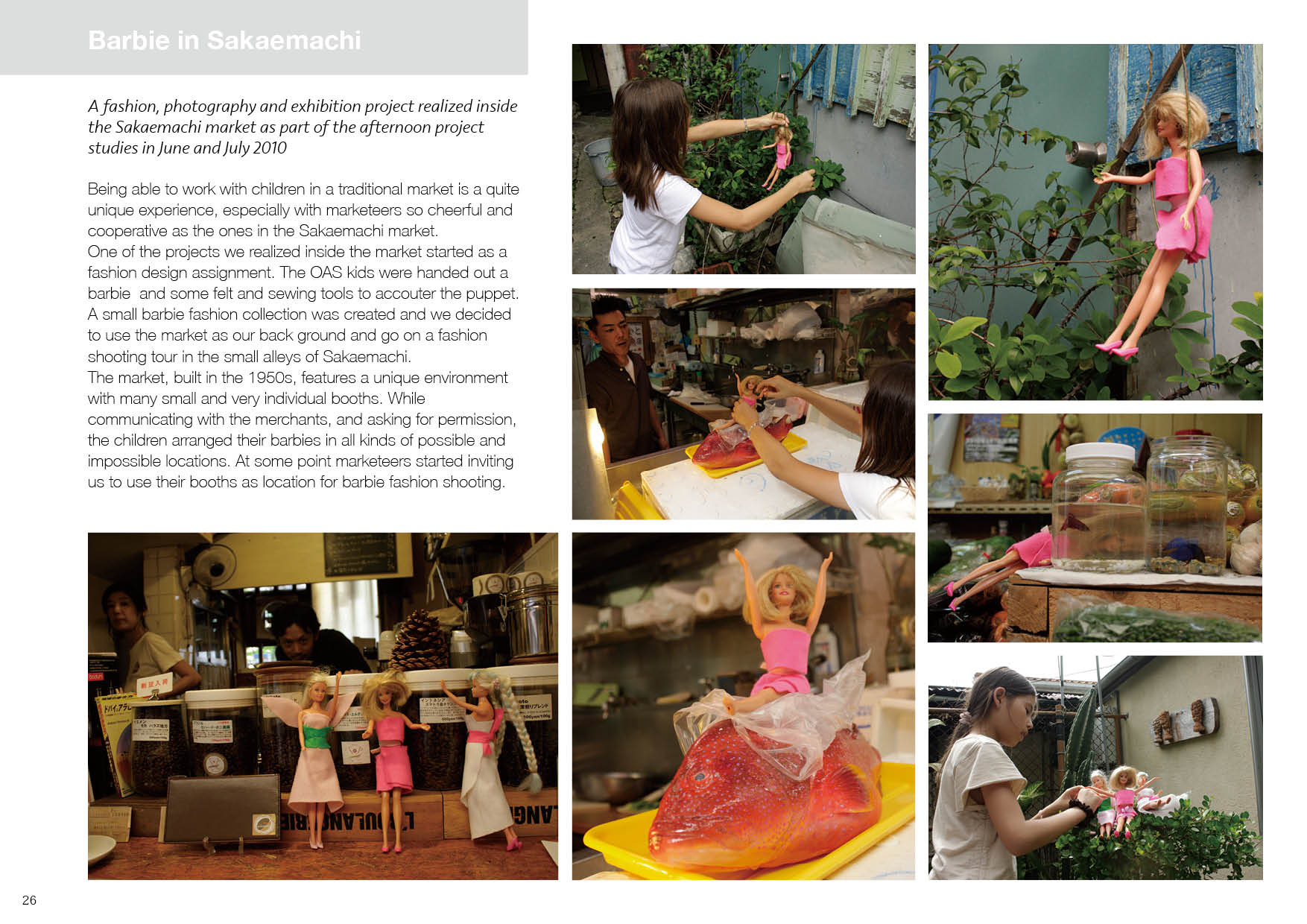

Barbie in Sakaemachi Market 26

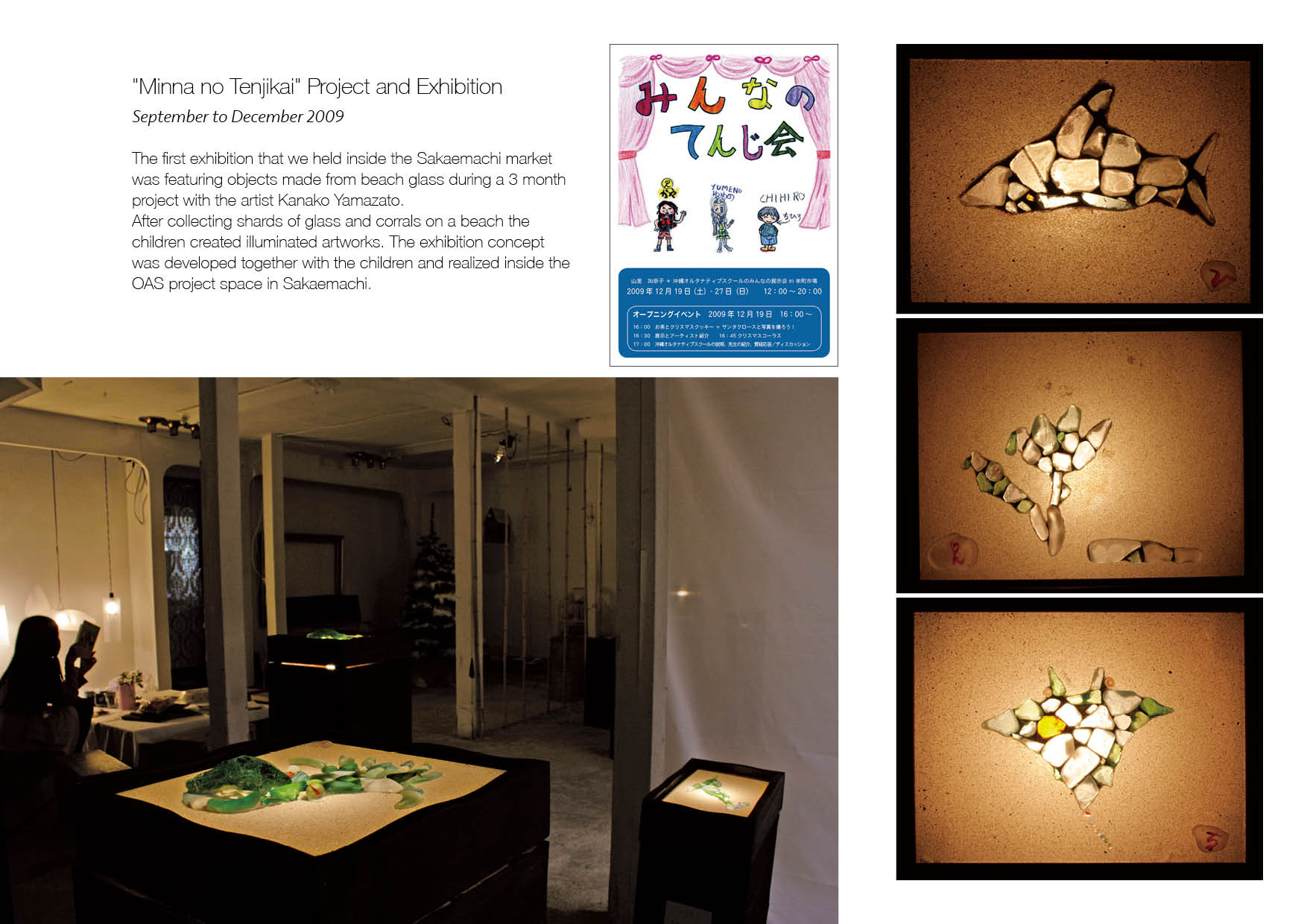

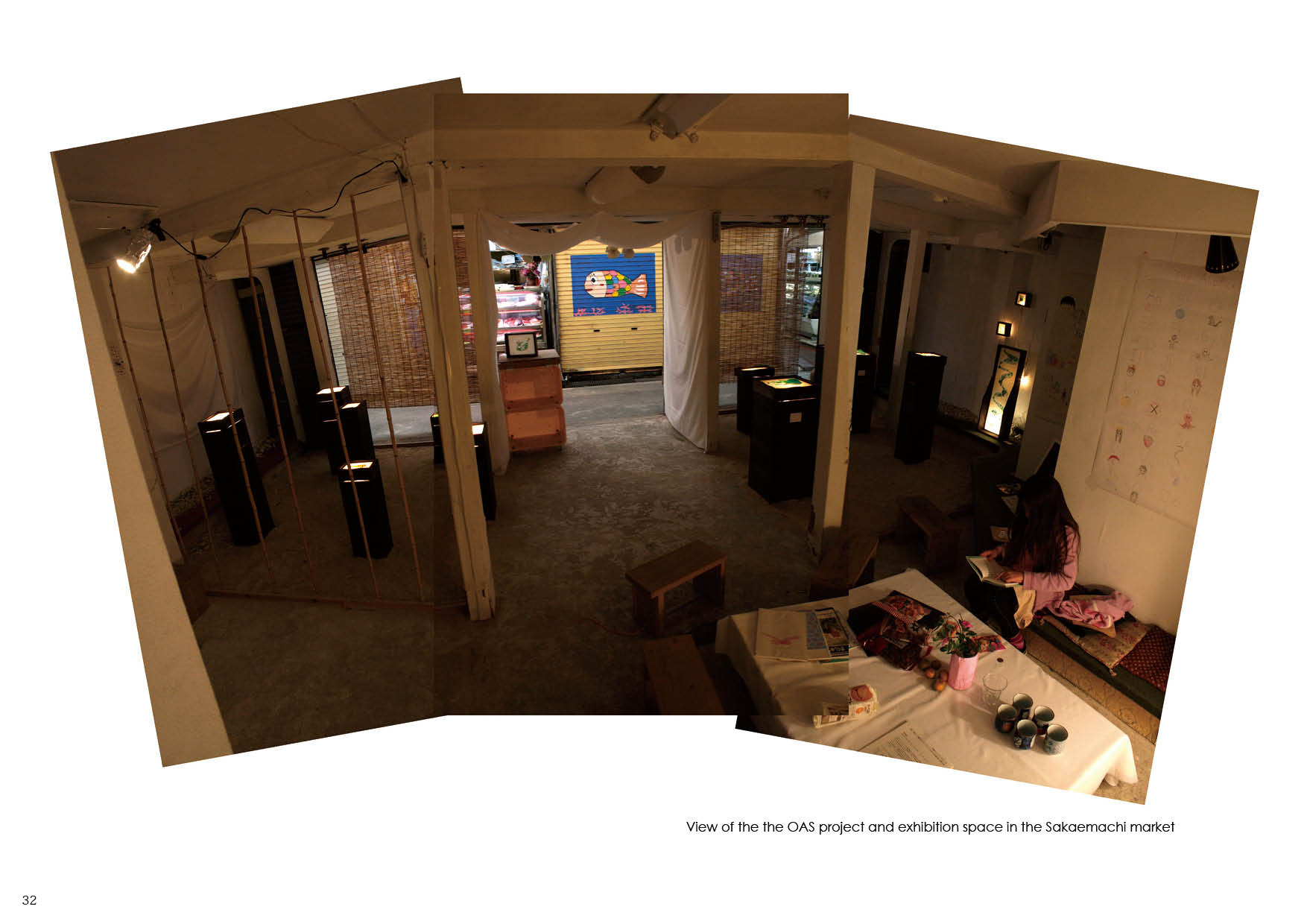

Exhibitions in Sakaemachi 30

Project Space Nature - Immersing in Nature 33

Shizen ni de kara: Exploring Water 34

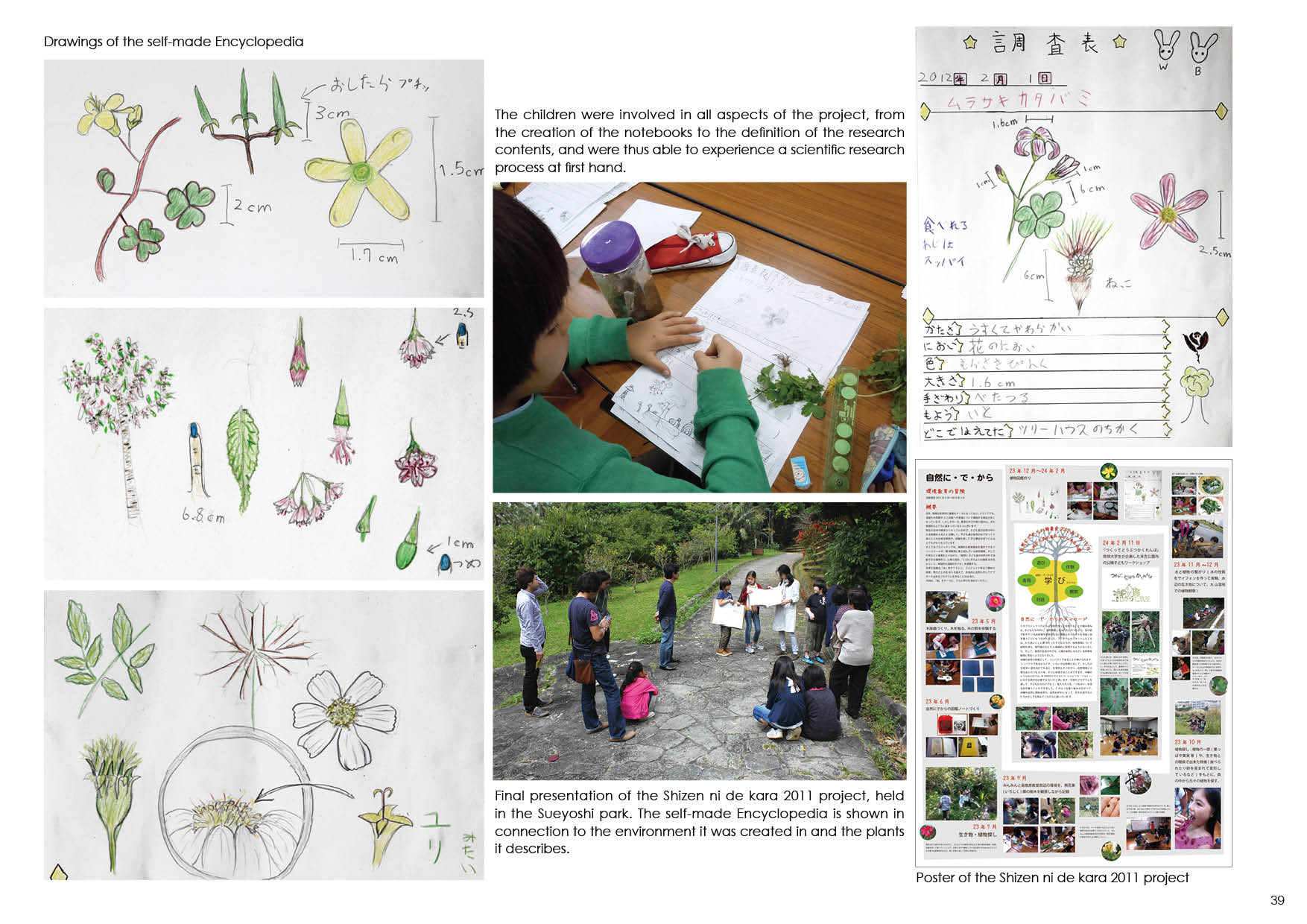

Shizen ni de kara: Exploring Plants 40

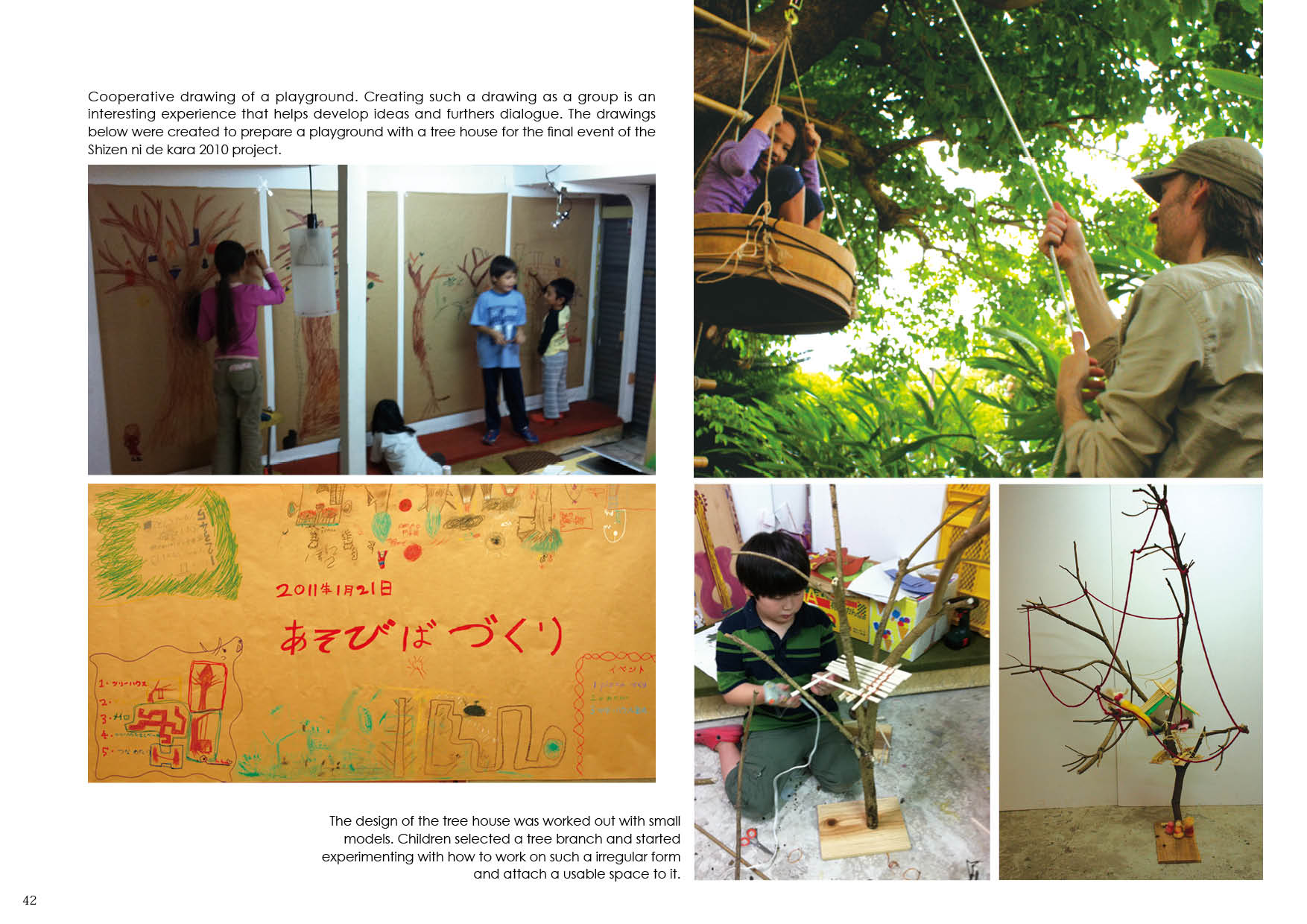

Shizen ni de kara: Natural Playgrounds 42

Appendix

Bibliography 46

Preface - Purpose of This Report 02

Part 1

Creative Learning Environment

Why Do We Need A Different Learning Environment? 03

Exploring The World with All Our Senses 05

Okinawa Environment 10

Project Work and Immersive Curricula 11

Part 2

Creative Learning Environment Model Projects 12

Project Space School - Immersing in Doing 13

House Project 14

Boat Project 18

Making Chairs and Other Objects 24

Project Space Community - Immersing in Society 25

Barbie in Sakaemachi Market 26

Exhibitions in Sakaemachi 30

Project Space Nature - Immersing in Nature 33

Shizen ni de kara: Exploring Water 34

Shizen ni de kara: Exploring Plants 40

Shizen ni de kara: Natural Playgrounds 42

Appendix

Bibliography 46

本研究は琉球大学 SDGs 社会課題解決研究プロジェクト経費の助成を受けたものです